★参加者募集★【ミニトランス・ジャパン・アルプス・レース事務連絡】 ←ここクリック

★参加者募集★【ミニトランスジャパンアルプスレース!畑薙ダムから大浜海岸まで】 ←ここクリック

みんな読んでね♫♫【静トレ宣言】 ←ここクリック

2019年06月30日

『フォアフット走法とは』前編

「ランニングの着地方法」の記事で、足首は伸ばさずに適度に曲げて使う、という事を書きました。

着地は足首を伸ばさずに小趾球着地が体の構造上自然な着地だと書きました。

「シューズでパフォーマンスアップ」の記事でウィンドラス機構を説明する際でも、足首は伸ばさず曲げた方が足部は安定し、筋出力が高まると説明しました。

本当にそうなのか、実際のランナーの動きを見てみましょう。

ケニア人のパトリック・マカウ選手と日本人の山本亮選手(ロンドンオリンピックマラソン代表)の比較です。

着地衝撃は、マカウ選手(体重58kg)が93kg、山本選手(60kg)が132kg。

マカウ選手はフォアフット走法(小趾球着地)、山本選手はカカト着地ですが、ほぼ真下着地でミッドフットに近いです(つまりハイレベルランナー)。

二人の間に2kgの体重差があるとは言え、フォアフット走法で走るマカウ選手の着地衝撃の少なさは驚異的です。

ちなみに山本選手の着地衝撃は、日本人の実業団選手の中でも少ないそうです。

当然、走り方の本格的なトレーニングをしていない市民ランナーの着地衝撃はもっと大きくなります(3倍前後)。

この時、マカウ選手は、腓腹筋(フクラハギ)の全筋出力の48%しか使っていません。

一方の山本選手は、腓腹筋の全筋出力の81%も使っています。

日本の一般的なランニング理論では、「フォアフット走法は、フクラハギを痛める」、「筋力が無ければ出来ない走法で、特別な鍛錬が必要だ」と言うのが常識になっています。

しかしこのデータでは、フォアフット走法の方が着地衝撃も大幅に少なく、脚に力も入れずに走り、むしろ体に優しい走り方となっています。

ケニア人と日本人の脚の動きを見てみます。

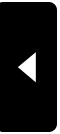

これは日本人14名とケニア人6名の着地から離地までの動きをスティックピクチャー(骨格の動き)で表したものです。

一番左の脚が着地した瞬間です。一番右が脚が離れる瞬間です。

これをそのまま見ても全然わかりません。

股関節は、垂直に対する太ももの角度です(画像の赤い曲線)。ケニア人29度、日本人23度。

膝の伸びている角度(画像の赤い曲線)。ケニア人154.5度、日本人

【訂正】日本人の膝関節の角度を測り間違えてました。正しくは、日本人の膝関節角度は160度です。

スネの角度は、垂直に対して、ケニア人3.5度、日本人7度です。

ケニア人の方が股関節と膝は、曲がっています。そしてスネの傾きは垂直に近いので足首は伸びていないという事です。

一方の日本人は、股関節と膝は伸びているので腰高に走っていると言えます。

日本人は、スネが後傾で足を前に出して着地しているので、足首は伸びて着地しています。踵着地になってます。

マカウ選手と山本選手の画像でも、マカウ選手のスネは前傾していますが、山本選手のスネはほぼ垂直です。

膝も股関節もマカウ選手の方が曲がっているように見えます。

しかし着地位置は、山本選手の方が真下に近いです。

フォアフット走法は、真下着地と言われますが、必ずしもそうであるとは言えないようです。山本選手の着地が上手いからかもしれません。

ちなみにスティックピクチャーの画像をなんで4本だけ拡大したかと言うと、テレビで見たときに表示されるのが、この4本の内の1本だけだからです。ステックピクチャーは、5㎝毎の動きを表しています。

マラソンランナーの脚の動きは速すぎて、通常のテレビカメラでは捉えきれず、テレビで表示できないのです。

なのでテレビのマラソン中継を録画してどんなにスロー再生しても、スティックピクチャーの4本の内の1本分しか観れません。誤差が20㎝も出てしまうという事です。

テレビ中継では、ケニア人と日本人の走り方を比べられません。

日本人選手も走り方が上手くて、真下着地の人が多いですし、フォアフット的な人も多いです。

ですから、このような方法で比較しないと答えを間違えます。

今度は、太ももの骨が垂直になった時の膝とスネの角度を測ります。赤いスティックピクチャーが太ももが垂直になった時です。

膝の角度(青い曲線)、ケニア人139.5度、日本人145度。

垂直に対するスネの角度(青い曲線)は、ケニア人40.5度、日本人36度。

中間地点でも、ケニア人のスネは前傾し、足首は曲がっています。

日本では、腰高に走るのが良いフォームだとされてますが、ケニア人は腰高フォームではなく、股関節も膝も足首も曲がっています。

着地からの膝の動きは、日本人は余り動いていません。

ケニア人の膝関節はよく動いています。

日本人 着地150度→中間地点145度、5度変化。

ケニア人 着地154.5度→139.5度、15度変化。

この膝の角度の差は、足首と股関節の角度の差でもあります。ケニア人は、脚の各関節をよく動かしています。

そしてフォアフット走法であっても、実はそれほど足首は伸ばしていないのです。

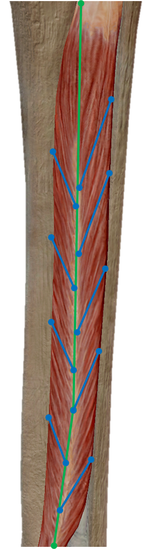

ケニア人のスティックピクチャーを日本人選手と重ねてみました。

緑色がケニア人のスティックピクチャーです。

ケニア人の走りは、着地した瞬間は、股関節も膝も良く曲がり、良く伸びる動きが見られますが、後半になるとそれ程伸ばしていないと言えます。←これすごく大事な動き。

日本人の走りは、脚の各関節をあまり動かさない走り方と言えます。

そして後半になると関節が伸びて、股関節も体の後ろまで良く伸びているので「蹴って走っている」ということになります。

足首やスネの傾きだけでなく、股関節の使い方にも大きな違いがあると判断できます。

次回のブログでは、ケニア人と日本人選手の筋力比較をしてみます。

2019年06月21日

ランニングの着地方法その③

今回のブログは、足首が最も機能を発揮する仕組みについてです。

では実際に着地した時の足首の動きを見ていきます。

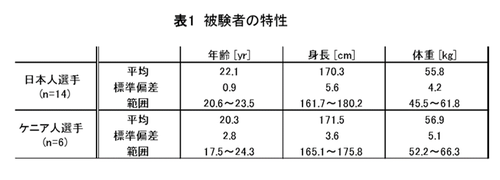

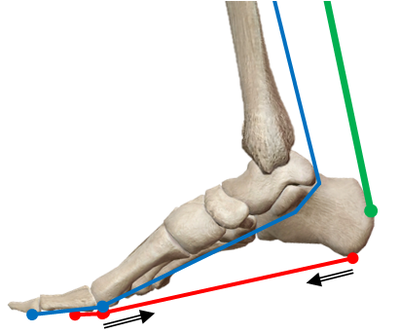

前足部が着地して、体重が乗ると上の画像のように自然と脛の骨が前に倒れこみ、足首が曲がります。

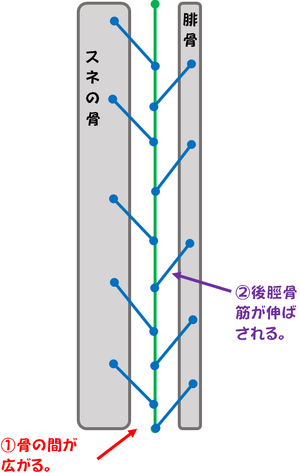

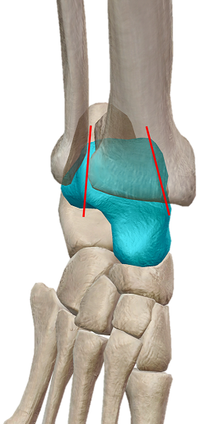

上の画像①

着地によって足首が上方向に曲がります。すると足首の骨(距骨きょこつ)が脛の骨と腓骨(ひこつ)の間に入り込みます。

上の画像②

距骨が入り込むと、腓骨は距骨に押し出され外側に動いて広げられます。腓骨は体重を支える骨ではないので動きます。

脛の骨は、体重を支えているので着地時には動きません。

上の画像③

腓骨と脛の骨の間には、前と後ろに二つの靭帯(脛腓靭帯けいひじんたい)と腱膜(下腿骨間膜かたいこっかんまく)があります。

腓骨が外側に広げられると、脛腓靭帯と下腿骨間膜も粘りながら、ぐぐっと外側に広がります。

この力によって腓骨は距骨を締め付け、足首の安定性が増します。

さらに靭帯と骨間膜が粘りながら広がる動きは、足裏の足底腱膜が衝撃吸収するのと同じ仕組みです。

着地衝撃を吸収しつつ、脛が急激に前に倒れ込むのを防ぐ役割も持っています。

靭帯と骨間膜が着地衝撃を分担してくれることで、筋肉の負担が軽くなり、その分怪我のリスクが減ります。

まだ足首を安定させる仕組みがあります。

着地による刺激によって足裏センサー(メカノレセプター)が働き、長腓骨筋(ちょうひこつきん)に無意識に瞬間的に力が入ります。※メカノレセプターについては、「シューズでパフォーマンスアップその③」の記事を参照して下さい。

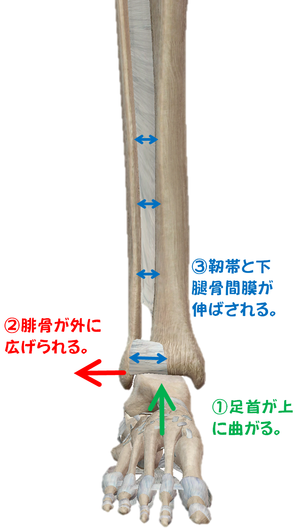

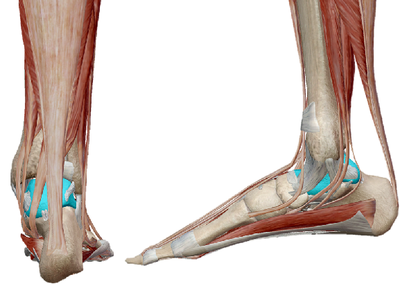

この長腓骨筋(青で表示)は、腓骨にべったりくっついていて拇趾球に力を入れる(底屈、外反させる)筋肉です。

足裏センサーによって長腓骨筋に力が入り、腱を引っ張ります。

すると長腓骨筋の動きによって腓骨も下方向に引っ張られて動きます。

すると距骨と腓骨のかみ合わせがますます良くなり、さらに足首が安定します。

後脛骨筋(上の画像青で表示)は、脛の骨と腓骨の間にべったりとくっつき、下腿骨間膜にもくっついています。

この筋肉は、足のアーチを保つ為の筋肉で、つま先立ち(底屈)の時にも力を発揮する筋肉です。

ランニングの際に体を安定させる重要な筋肉で、フォアフット走法にチャレンジした人が痛めやすい筋肉でもあります。この筋肉を傷めるとシンスプリントにもなります。

後脛骨筋の筋繊維(筋肉のスジ)を青い線で表示しました。緑の線は、腱で、足裏まで繋がっています。

後脛骨筋の筋繊維は、腱に対して斜めに広がっています。

このような筋肉を「羽状筋」と言って、通常の筋肉よりも強い力を発揮できます。

その代わり速く動いたり、大きく動くことは苦手です。

縮みにくく、伸びにくく、力が強いという特徴があるので、支えるの向いている筋肉です。

筋肉は、筋繊維の方向に縮みますので、後脛骨筋に力が入ると青い線の方向に縮みます。

簡単な図で、後脛骨筋を表しました。

足首が曲がり、腓骨が横に広がると後脛骨筋は、筋繊維(上の画像青で表示)に沿って横に伸ばされます。

筋肉は、瞬間的に伸ばされると脳とは関係なく動き、無意識に力が入ります。これを伸張反射と言います。

伸張反射は、脊髄反射の一つで、脳を経由しないで筋肉が動くので、意識して体を動かすよりも速く動きます。

ですので、着地の際には抜群のタイミングで足に力が入って、体の姿勢を保ちます。

足裏のどこかを意識して着地すると言うのは、脳が考えながら(感じながら)、動かしている事なので、着地の際の足の力のタイミングはズレやすくなります。

あまり意味のない動作で力みやすくなります。

さて、後脛骨筋は、筋繊維に沿って横に広げられているので、力が入りやすい状態になり、無理なく最大出力を抜群のタイミングで発揮することが出来ます。

「ランニングの着地方法その②」の記事で足首を動かす実験をした時に、勝手に力が入ったのは、この為です。

足首を上に曲げて、横方向に動かすと腓骨や下腿骨間膜が動き、長腓骨筋や後脛骨筋が伸張反射をしたためです。

後脛骨筋に力が入ると外に広がった腓骨を元の位置に引っ張る動きになります。

それによって距骨がさらに締め付けられ、足首の安定性が高まります。足のアーチも保たれるので足底腱膜の負担を減らします。

前脛骨筋(ぜんけいこつきん)です。

この筋肉は、足首を上にあげたり(背屈)、拇趾球を上にあげる筋肉です(内反)。足のアーチを保つ働きもします。着地の際には姿勢安定の為、とても重要な働きをします。

前脛骨筋も下腿骨間膜にくっついていて、着地により膜が伸びると伸張反射を起こして、勝手に力が入ります。

前脛骨筋と後脛骨筋、長腓骨筋を青で表示しています。骨を半透明にして、筋肉と腱の位置が分かるようにしています。

足を支えるこの重要な三つの筋肉の位置と腱の通り道は、正に走る為に進化しています。

三つの筋肉が、スネを三方向から囲むようにくっ付いていて、腱も足首を三方向から取り囲むように伸びています。

そしてその伸びた先が・・・・

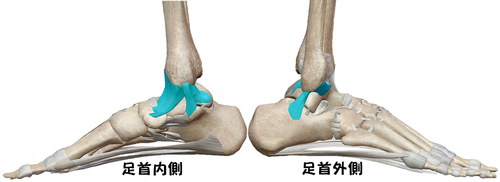

この赤い丸のエリアに集中しています。

三点が一点を支える構造は、カメラの三脚と同じ仕組みです。

三脚は、地面が不安定でも安定してカメラを支えられます。

この仕組みによって走る際に膝や脛が多少動いたり、傾いても足を安定させて支える事が出来ます。

ですので人間の体は、この赤いエリアに重心を載せるのが、最も安定して走りやすいことになります。

足の安定ポイントは、足のアーチが一番高くなっている場所です。

アーチの頂点に重心が乗れば、足の裏全体にバランスよく体重が分散される事になります。

ここを地面に付けるような感覚で着地すれば、スネの筋肉をバランスよく使えて、体も安定して走れると言えます。

靭帯、下腿骨間膜による衝撃吸収機能、支持機能も最大発揮されるので、怪我のリスクが減ります。

走る時の感覚は、足首のすぐ前面を地面につける様な感覚でしょうか。

足首を力を入れたり意識して伸ばさずに、自然体で足首の前面を地面につける様な感覚がいいかと思います。

まとめ

足首は、適度に曲がる方が、安定します。

着地衝撃も減らすことが出来ます。

筋出力も高まります。

当然、着地の位置は変わります。

すると踵着地ではなくなり、勝手に前足部着地になってきます。

着地位置を変えるという事は、手の振り方とタイミングを変えることになります。

2019年06月14日

ランニングの着地方法その②

【足首の構造とは】

足裏だけでなく足首とスネにも衝撃吸収の仕組みがあります。

足首の機能を引き出してあげれば体の安定だけでなく、着地衝撃を減らすことができます㊗

さらに着地の時の足首の角度で着地衝撃を減らすだけでなく、推進力(ジャンプ力)も増します。

逆に足首の機能を知らなければ、シンスプリントや捻挫などのケガのリスクが増大します。推進力も発生しません。

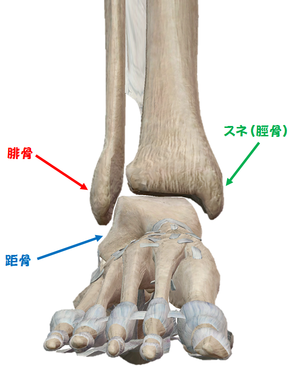

まず足首の構造を見てみましょう。

青で表示したのが、距骨(きょこつ)です。前後と内側の画像です。

この距骨と言う骨は、実に合理的に精巧に進化しています。一方で奇妙な骨です。

ランニングの際には、全体重と全着地衝撃が集中する場所なのに、骨を支える筋肉が一つもついていません。

人体の骨格で筋肉が全く付着していない骨は、ひょっとしたら距骨だけかもしれません。

筋肉がついていないので、いくら力んでも、距骨を動かすことは出来ません。

別の見方をすると、足首を構成する骨に筋肉が着いていないという事は、足首の使い方を限定させる為とも考えられます(使い方を限定しているので軽量化が出来るという事です)。

つまり我々が意識して足首を変な動かし方をしないようにしているとも言えます。

それぐらい距骨の機能は、絶妙なバランスの上に成り立っているので、ランニングの際の足首の使い方は、たった一つに限定されます。

それ以外の使い方は、ケガと不安定しかもたらしません。

ちなみに踵の骨にも、ほとんど筋肉がついていません。

踵と前足部を支えている筋肉はありますが、踵を横方向から支えている筋肉は無いのです。

アキレス腱(下腿三頭筋)以外のスネの筋肉は、足の前足部を支える為にあります。

前足部が安定するので踵も安定するという仕組みになっています。

では、どうやって足首(距骨)を安定させているのかです。

足首を支える内側と外側の靭帯を青で表示しています。

足首は、靭帯と骨だけで体を支えています。

内側の靭帯は、強力です。外側の靭帯に比べ、太さは2倍くらいあるでしょうか。この強力な靭帯によって足首が内側に曲がるのを防いでいます。

一方、外側の靭帯は強い靭帯ではありますが、この程度の太さではとても着地衝撃には耐えられません。

靭帯だけでは、固定できないのでスネの骨と腓骨(ひこつ)が両サイドから距骨を挟み込むようにして横方向への動きを制限しています。

腓骨の一番下が「外くるぶし」、スネの骨の一番下が「内くるぶし」になります。

外くるぶしと内くるぶしの長さを比較するために水平な赤い線を引きました。

外くるぶしの方が長くなっていて、それだけ距骨を挟めて支えやすくなります。

この画像では長さにあまり差が無いように見えますが、実際の腓骨は、もう少し下に長いです。さら腓骨は着地した瞬間に下方向に下がります。

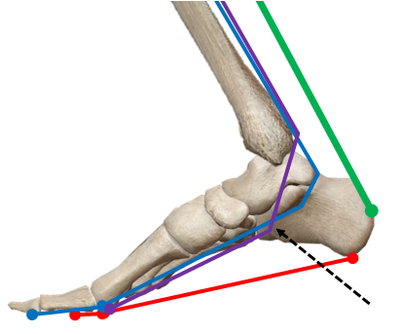

足首の外側と内側の関節角度を表しています。

外くるぶしの関節角度(緑の線と紫の線)は、垂直に近い角度になっています。

内くるぶしの関節角度(青の線と紫の線)は、外側に開いて角度が緩くなっています。

このくるぶしの関節の形状によって、足首は、内側方向へ横ズレしにくく(外くるぶしとぶつかる為)、外側方向へは、横ズレしやすい(内くるぶしの関節があまい為)構造を持っています。

つまり足首の内側は捻挫しにくい構造になっています。筋肉で支えている訳でないのです。

前述の通り、足首の内側は、強い靭帯になってますし、関節の形状もある為、足首の内側を捻挫(外反捻挫)することは、ほとんど無いです。

【内側捻挫(外反捻挫)の動き】

もし足首の内側を捻挫する場合は、とても強い衝撃が加わった時だけで、その場合は脛骨剥離骨折、腓骨骨折、靭帯断裂など重体状態になります。

捻挫ではなくなるという事です。

この関節の形状があるので、「ガニ股走り」の人は捻挫をしにくくなります。

しかしガニ股走りは、下肢のすべての関節の運動軸がズレる為、関節への負荷が大きく、筋肉を歪めて走る事になるので、全ての関節を痛めやすく、様々なケガをしやすくなります(足底腱膜炎、シンスプリント、腸脛靭帯炎、坐骨神経痛など)。

またガニ股走りでトレランの下りを走り続けると腓骨疲労骨折や靭帯断裂の可能性があります。

また関節の運動軸がズレるので、走りのパフォーマンスは必ず下がります。

ちなみに足首が内側に倒れなくなったので、内側を支える筋肉もいらなくなりました。だから「弁慶の泣き所」が出来ました。

弁慶の泣き所は、骨と皮膚だけになっていて筋肉が無いのは、このような理由によるものです。

結果、膝下の筋肉を減らして軽量化することができ、走るのに好都合な体になりました。

一方、足首の外側は、関節のかみ合わせが緩く、外側の靭帯も十分な強度がある訳ではないので、足首は外側には倒れやすくなっています。

何故このようになっているのかと言うと、もし距骨を両側から骨と靭帯でガッチリ固定してしまうと、左右に動かなくなり、地面の凹凸が直接膝や股関節に伝わり上半身が揺れて、かえって不安定になってしまいます。

そこで足首は、あえて外側には動くようにして体が安定するようにしています。

この足首の構造がある為に、ほとんどの捻挫が足首の外側(内半捻挫)に発生します。

しかし、このままでは足首は外側に不安定で、とても走ることができません。

その不安定な足首をガッチリ安定させる仕組みがあります。

【足首は角度で安定する】

距骨の上部の骨の幅を赤い線で表示してあります。

この赤い線の幅の所が、脛の骨と腓骨の間に入る関節部分(距腿関節きょたいかんせつ)になります。

図のように前側が広く、後ろ側が狭くなっています。

この骨の幅が意味するのは、足首を伸ばすと(底屈ていくつ)、関節に隙間が出来て足首が緩くなるという事を示しています。

左側が足首を伸ばした図で、右側が足首を上に曲げている(背屈はいくつ)図です。

足首を伸ばすと赤い矢印の所に隙間ができます。

逆に右側の足首を上に曲げると隙間は小さくなります(青い矢印)。

このように足首は、伸ばすと極めて不安定になります。

では、実際に実験をしてみましょう。

写真のように足首を伸ばして、リラックスして前足部を手で持って左右に動かしてみて下さい。片方の手は、脛を持って動かないようにします。

グラグラと簡単に動かせるはずです。

では、今度は手で足首を上に曲げて同じことをやります。足首には力を入れずに手で左右に動かします。

今度は、動かしにくくなったと思います。

足首を動かそうとすると脛の骨まで動かされるはずです。

しかも足首を横に動かそうとすると、力を入れないようにと思っても勝手に力が入ってしまいませんか。それは勝手に力が入る仕組みがあるからです。

「ランニングの着地方法その①」でミッドフット、フォアフット走法(MF走法)について説明しました。

着地位置を変えずにMF走法をやろうとすると足首を伸ばしたまま着地することになります。

しかも足首を伸ばしたまま意識して小趾球着地するというのは、足首の構造上最も不安定な着地方法になります。その次に不安定な着地が踵着地です。

トレランでは、踵着地はダメだと言われます。

なので足首を伸ばして前足部着地をすることだと思われがちですが、捻挫のリスクがとても高くなります。

極めて重要なことは、着地位置を変えて前足部着地にするという事です。

意識して、足首を動かすのではなくて、着地位置を変えれば、前足部着地になります。

さらに重心移動と身体の動かし方がうまい人は、自然と小趾球着地になります。

2019年05月06日

【ランニングの着地方法】その①

「人は走る為に進化している」

そして人の体は、純粋なまでに「ランナー」です。

だからランニングに関する様々な疑問の答えは、「体」が知っています。

走り方は「カラダ先生」に聞くのが一番です。

今回のテーマは、「トレランでの転倒と捻挫のリスクを減らす走り方」です。

【ケガを防ぐランニングの着地】

「シューズの履き方その①」で、足の衝撃分散吸収(トラス機構)について説明しました。

今回は、そのことに関連した体の構造の説明です。ですので、「シューズの履き方その①」を読んでいない方は、先にそちらを読まないと内容が分からないと思います。

あの記事を読んで気づいた方がいるかもしれません。

そうなんです

カビラJです

人間の足の構造から最もケガのリスクが少なくて体が安定する着地方法が分かります。

まず、「踵着地」ですが・・・・・・・・トラス機構も不十分で、しかも不安定なので、有り得ないです。ケガに直結します。

次に「拇趾球着地」(拇趾球を意識した走り方を含む)です。

足全体が地面に接する前に、先に拇趾球に体重を掛けてしまうと、横アーチが機能できずに縦アーチに着地の衝撃が集中してしまい、ケガの原因になります。

膝下が内側に入ってしまう要因にもなります(鵞足炎の原因)

「つま先着地(指からの着地)」もあり得ません。指の骨が折れてしまいます。

そうなると消去法で、小趾球からの着地となってしまいます。

ここでランニングフォームを考える際の大事な考え方が出ます。

踵と拇趾球とつま先着地は、ケガをするので、それ以外の着地がケガのリスクの少ない着地方法です。

わたくしは、シューズの履き方を説明する際でも「正しい履き方」、「正しい走り方」という表現は使わないようにしています。

「正しい」と言うのは、何を以って正しいと言うのか曖昧な時があります。

その人が「正しい」と思えばどんなランニングフォームでも正しくなります。「私にはあってる」と思えば合ってることになります。

しかし、やってはいけない体の動作、動かしてはいけない動かし方など、体の構造上「ケガのリスクの高い走り方」は、決まっています。

「いい走り方は分からない」けど、「ダメな走り方は分かります。」

人間の体の構造は、がっかりするぐらい使い方が決まっていて、その使い方から外れて使い続けるとランニングのパフォーマンスは落ちて、さらにケガもします。

「体格も骨格も人それぞれだから、走り方も人それぞれで自由だ」と言う意見もあります。

しかし、ここで話しているのは、体の構造と機能の話なので「体格」と「体質」と「その人のクセ」の話ではありません。

体格と体質、性別は異なっても人間の体の構造と機能は、全く同じです。関節と靭帯と筋肉は、そこまで自由にさせてくれません。←訂正。「走る時の構造と機能は全く同じです」。骨格は男女で異なりました。

でっ、要するに着地方法は、「踵と拇趾球とつま先でなければ、OK

」となります。

」となります。あえて「小趾球からの着地」とは言いません。

小趾球からの着地になるのか、足がフラットに着地するのか、前足部全体が着地するのか、それはその人の走力と走りの上手さによって決まると思います。

「フラット着地」でも「前足部着地」でもトラス機構は、働きます。

やってはいけないのは「小趾球着地が正しい」からと思って、意識してわざわざ足首を捻るような着地です。

逆に捻挫します。特にトレランでは危険になります。

「意識しないように意識して」、結果的に小趾球着地になってたね

でいいと思います。

でいいと思います。【フォアフット走法の着地】

察しのいい方は、「小趾球着地」と聞いてミッドフット、フォアフット走法(MF走法)を思い浮かべたはずです。

「やはりフォアフット走法は正しい走り方だ。」とは、ならないです。

踵着地の写真です。

MF走法に挑戦している方は、このような踵着地を着地位置は変えずに足首だけを伸ばして前足部から着地するように努力しています。

「フラット着地・前足部着地」

踵をなるべく地面に付けないように踏ん張っている方もいます。

「踵着けない着地」

その結果、ケガをする人が多く、MF走法を身に付けた方でも最初はフクラハギの痛みやケガに悩まされます。

結局MF走法は、「走力のある人」、「トレーニングによって筋力を着けた人」だけが出来る走法という定義になっています。

着地の方法もカラダ先生が教えてくれます。

足首の構造が分かると、MF走法で怪我をしたり、フクラハギが筋肉痛になる理由が分かると思います。

ダメな着地方法が分かれば、トレランでの捻挫を防ぎ、体が安定する走り方も分かって走りのパフォーマンスは必ず良くなります。

2019年05月03日

みんな見てね♫【ランニングシューズの選び方・履き方・ヒモの結び方】その④

今回は、選んだランニングシューズをお店で試し履きです㊗

「ランニングシューズの選び方その③」の記事の中で、ダメなシューズは見て触れば大体分かると書きました。

でも、「いいシューズは履かなければ分からない」です。

実際に足に合うのか、機能的なのかは、履いてみないと分かりません。

試し履きは、シューズ選びの重要な最後の儀式です。試し履きにもコツが、あります

今までのシューズの選び方の記事の内容を踏まえて、試し履きです

まず、最初に心構えから。

【シューズは、目的と機能で選ぶ】

試し履きをする前に、この言葉を必ず思い出して下さい

今から履くシューズは、「走りやすいかどうか」を試します。

「履きやすい」、「足が楽」、「快適」ではありません。

これらは、あくまでも走りやすいを踏まえた上での「どちらのシューズにするか」という優劣の付け方であって、ランニングの目的でも機能でもありません。

「ランニングにあっている」シューズを探しにお店に来ています。

「履きやすい」を基準にして選ぶとランニングシューズを買いに行く時間も、自分の足のサイズを図る時間も、試し方も全部変わってきてしまいます。

ですので、「ウォーキング」の時のシューズ選びは、「歩きやすい」という感覚。

映画館で映画を見る際のシューズは、「リラックスできる」という感覚でもってシューズを選ぶことになります。

目的が分かると、シューズを買いに行く時間も決まります。

午前中という事になります

足のサイズを図るもの午前中になります。

むくんでいない本来の足の大きさに合わせて試し履きを行います。

今までの記事で説明したように、むくみは、体内で余分になった水分や老廃物が血管やリンパで回収されずに残ったものです。病的なむくみや足の炎症による腫れは、違いますよ。

ただそれだけの現象でしかなく、ジャストサイズのシューズを履いたからと言って、足がむくんでシューズに圧迫されて、血流が悪くなることはありません。血流が悪いことがむくみの原因です。

むくみを前提にシューズを合わせれば、サイズは必ずオーバーサイズになります。

むくみをむくませれば、むくむだけむくむので、むっくりさせない事が、むくみ予防になります。

では、サイズを図ります。

足の長さだけでなく、足囲もはかります

シューズの試し履き用のイス(低いイス)に腰をかけて、足に軽く体重をかけた状態で、測ります。

立った状態では、足が縦と横にも広がるので正しくサイズが図れません。

自分で測ろうとすると、前かがみになって、足に体重が乗ってしまうので、誰かに図ってもらう方がいいと思います。

足の長さは、踵から指の一番長い所で図ります(緑の線が足長)。

親指よりも人差し指が長い人もいます。長い方の指に合わせてはかります。

足囲は、拇趾球と小趾球を測ります(青い線の足囲)。

履き方は、「シューズの選び方その②」の通りに基本通り結んで下さい。ただ、売り物なのでちょっと気が引けてしまうかもしれませんが・・・・

靴下も普段履いているランニングソックスを履いていきます。厚手の靴下だとサイズがずれるので、スタンダードな靴下を履いていきます。

つま先に「捨て寸」と言いう1~1.5センチの隙間があるか確認して下さい。

足の幅が合っていても、捨て寸が1センチくらいは無いと、シューズで指が押し曲げられます。

その場合は、ワンサイズ大きくして、ワンサイズ幅の狭いシューズにします。幅に関しては無いことが多いので、取り寄せるしかないと思います。

足長は、指の先端の長さに合わせて測ると書きましたが、人差し指が親指よりも長い方は、人差し指の長さに合わせてシューズを探すと恐らく幅が合わなくなります。

この場合も、ワンサイズ大きくして、ワンサイズ幅の狭いシューズにするか、ちょっと悩むところです。

親指がシューズに当たるなら絶対ダメですけど、人差し指ならちょっとくらいならいいかな~と思ってしまいます。

必ず両方の足とも履いてください。

下を見ずに真っすぐ前を向来ます。

シューズが気になるので、どうしても下を向いてしまいます。

すると頭と体が前かがみになり、前足部に体重がかかり履いた感じが「実際の走る時の感覚」とズレてしまいます。

体重を掛けたところで、踵と前足部が密着しているか確認して下さい。

「走りやすさ」の確認なので、店内をいつもの練習ペースで走ります。

大会本番用のシューズなら、大会本番のペースで店内を走ります。

そうするととても恥ずかしい気持ちになります。

それが羞恥心です。

店員さんが驚いて追いかけてくるかもしれません。

「ごめんなさい」とすみやかに伝えるとよいでしょう。

シューズのサイズ合わせは、実際には走って試せないので、いつも悩みます。

わたくしは、悩むときは必ず、先に小さいサイズにして試します。あえて大きなサイズは試さないようにしています。

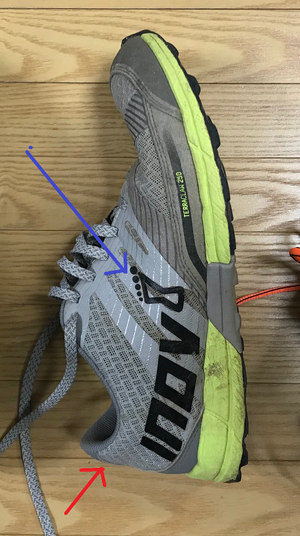

トレランシューズの試し履きは難しいです。

例えばこのようなシューズの試し履きですが。

頑丈に作られていて、靴底も堅めです。

このようなシューズは、固い感じがして履きにくく、他の履きやすいシューズを選んでしまうかもしれません。

でもトレイルを実際に走ったら、実はこっちの方が良かったなんてことも十分にあります。

トレランの際に足にかかる複雑で強い力は、実際に履いて試さないと分からないと思います。

上手く走れる方は、何とかなるものですが、初心者の方はサポート機能を優先にした方がいいかもしれません。

その分、重くて、固い履き心地になるかもですが。

余談ですが・・・・

ベアフットランニング用ではないようですよ。

ちょっと興味あります

ちゃんと固定できるようですし。

【シューズの履き方は、足の専門家に聞く】

さて、シリーズでご紹介したシューズの履き方。

初めて聞いた方がほとんどだと思います。内容もにわかには信じられないと思います。

雑誌やランニング本やネットなどで説明されているランニングシューズの履き方とは、だいぶ違うはずです。

「シューズを足に密着させる」という解説はありますが、結構あいまいな表現が多くて「どこのヒモをどれくらいのテンションで結ぶ」かまでは、よく分からないことがあります。

特に「爪下血腫」と「足の甲の痛み」を防ぐシューズ選び方やヒモの結び方では、「大きなサイズを選びましょう」、「ヒモを緩めましょう」と言う説明がほとんどです。

シューズのサイズが小さいことも原因ですが、そもそも小さいシューズって履くの大変ですよ。買うとき気づきますよ。

「シューズの選び方その②」で説明した履き方を、ネットではっきり言っている記事を探したところ一名いました。探せばもっといるかもですが。

しかしブログの内容から察するに、やはり周囲から信用されていないようでした。

この方法は、かなり少数派です

通常、我々ランナーがシューズの履き方を調べるのは、有名ランナーやランニングシューズショップの店員の方の解説だと思います。

しかしながら、それらの方々は、「元マラソンランナー」や「ランニングシューズの専門家」であって「足の専門家」ではないのです。

シューズは、足に合わせて履くものです。足に詳しくなければ、足の機能を守りながらシューズを合わせることは、かなり難しいです。

足の機能不全の症状と原因と予防法を知れば、シューズの履き方は、おのずと変わるはずです。

ですので日本一長いシューズの履き方の説明になりましたが、ちゃんと因果関係を知ってもらって、納得してもらえるように記事を書きました。

この履き方は、もちろんわたくしのオリジナルの技ではありません。人から教えてもらって覚えた技です。

その教えてくれた方は、足の機能構造にとても詳しく、シューズにも詳しく、ランニング、トレランにも精通している方です。

そういう方でなければ、この方法に気づきませんし、自信を持って人に教えられないと思います。

わたくしは、この技を教えてくれた方の名前を一切誰にも伝えていません。

自分の技として言っています

「この履き方は、〇〇〇さんが教えてくれたから、間違いがないよ」とは言わず、あくまでも自分が考案した技だとサークルのメンバーには伝えています。

そうすることによって、「どう?オレッて凄いでしょ

」とさりげなくPRしてます

」とさりげなくPRしてます

2019年04月30日

みんな見てね♫【ランニングシューズの選び方・履き方・ヒモの結び方】その③

【シューズの選び方】

ランニングシューズ、トレランシューズの選び方は、ランニングのパフォーマンスに影響を与えます。

そのことは「ランニングシューズの選び方その①、その②」を読んでもらえればわかるかと

先にそちらのブログを読まないと、今回の記事の意味もよくわからないので、読んでない方は先にその①、その②を読んで下さい

ですのでシューズの購入は、ランニングにとってとても重要な作業で、手を抜け無いです。

不安定な山道を走るトレランでは、シューズの選び方が「安全性」に繋がります。

ダメなシューズは、見て触れば大体分かります。

一方、いいシューズは履かなければ分かりません。

スポーツショップに行くと、沢山のシューズがあって、どれがいいのか分からなくなってしまいますが、「ダメなシューズ」の知識があるだけでも、頭の中が整理できて選びやすくなります。

幾つかのシューズを比較して、シューズ選びのポイントを見ていきます。

まず、ヒモの一本目の位置が気になります。

それぞれのシューズの赤い線は、わたくしの拇趾球の位置です。

ヒモの一本目の位置は、シューズのフィッティングに大きく影響しますので、(自分の)拇趾球の位置を基準に判断します。

三足とも同じサイズですが、一本目と拇趾球の位置は三足とも異なっています。

右側のシューズ(ランニング用)は、ヒモの一本目が、わたくしの拇趾球よりも少し前にあります。

シューズの補強は、拇趾球にも小趾球にもかかっていません。

このシューズの補強は、明らかに拇趾球と小趾球をズラしてあるので、履き心地を良くするようにしながら、ヒモのテンションも伝わるようにしていると思われます。

青い矢印で表示してある補強がシューズの先端まで繋がっています。

ヒモのテンションをシューズ先端まで伝えて、横ブレを抑える為ではないかと思います。

補強以外の生地は、柔らかく薄い素材を使っていて密着性と履き心地を両立させようとしています。

一方で柔らかい素材は、足のサポート機能を弱めます。このシューズの補強がつま先まで伸びているのは、サポート機能を高める為です。

補強を入れすぎると、サポート機能は増しますが、履き心地が堅い感じになり、シューズの重量も増すので出来るだけ必要な所だけを補強して、軽量化にも配慮しています。

ランニングシューズでも指先の保護機能は必要になりますので、一応確認して下さい。

ヒモの材質はポリエステルですが、個人的には「綿」がいいと思っています。でもヒモは後から自分で変えられるので、ここでは気にしません。

中央のグレーのシューズ(トレラン用)は、ヒモの一本目が、拇趾球よりも手前になっていて、離れている幅も大きいです。

わたくしの拇趾球の特徴(個人差)でズレているというよりは、明らかにズレています。

緑の矢印にある補強は、ヒモとは繋がっていません。ヒモのテンションが伝わりません。補強も柔らかく意味がないです。ほぼデザインです。

さらにヒモの一本目の補強は、後方に伸びていますので、ヒモのテンションが拇趾球にほとんど掛からない構造をしています。

このシューズは、トレランシューズなのにこの構造なので、フィッティングが悪く安定性が低いことが予想できます。

生地は、薄くて柔らかいメッシュの素材が使用されています。

ランニングシューズで使用するような素材になっていて、履き心地は良く、通気性も良くなると思いますが、トレランシューズでこの薄さでは、足の保護機能が心配です。

しかも柔らかい素材なのに前足部の補強が少ないという事は、トレランでの「安全性」は低いと思われます。

トレランシューズの場合、指先の保護機能は大事なポイントになります。石や木の根がぶつかりやすい場所なのでシューズ先端の生地の固さも安全性に直結します。

このシューズの先端部分は、ランニングシューズ並みの固さしかなく保護機能は低いです。

補強は少なく、生地も薄く、指先の保護も少ないので、逆に通気性と軽量性と履き心地は良くなります。

生地は、厚手で伸びにくく、でも通気性を良くするために細かいメッシュ構造の生地を使用しています。

細かいメッシュ生地にすることで、極力砂の進入を防ぐ工夫がしてあります。保護機能と安定性高めながら、通気性も維持しようとしています。

シューズの先端は、弾力性のあるゴム素材(青の矢印)になっていて、保護機能があり、走る時の前足部の曲がりやすさも維持しています。

トレランシューズの基本を守ったいいシューズですが、その分重くなりますし、全体的に堅くなるので履き心地は低下します(このシューズはトレランシューズとしては軽い方で、かなり履きやすいタイプです)。

三足とも指の位置は幅広く作ってあるので、指は動かしやすい構造をしています。

ランニングシューズでは、先が細いシューズもあります。そういうシューズは、窮屈感が増して、指も圧迫しやすいので注目するところです。

横から見みてみます。

右側のシューズは、メーカーのマークを補強(緑の矢印)に利用しています。

5本目のヒモの補強が、踵の骨の上の位置まで伸びて、ヒモと踵の固定力を高めています(青い矢印)。

このシューズの補強は、前足部は少なく、生地もやや柔らかくなっていますが、中足部から踵までは、補強がガッチリ入っていて、しかも固い生地になっています。

中足部、後足部がねじれたり、曲がりやすかったりすると、走りにくくなり、疲れやすくもなります。

シューズのサポート機能が高いことが分かります。しかも補強が無い部分を作り、通気性も高めています。

踵はランニングシューズの重要ポイントです。

ここがある程度固くて、踵を包むような形でないと足を固定できず、不安定なシューズになります。

踵が柔らかかったり、形が合わないジューズはダメなシューズになります。

右側のシューズは、踵部分が高く(赤い矢印)、湾曲しているので、踵の形に合わせて作ってあります。プラスチックの補強(紫の矢印)も外から見える位置に入れてあります。

固いプラスチックを外側に配置することで、足への触りをよくしつつ、しっかり踵を固めてくれています。良く考えてあります。

さらに他のシューズよりも、踵サポートの位置が高く、上の方は柔らかい素材で出来ています。

フィット感を高めつつ、足首が伸びるのを抑える役割があると思われます。

足首を過度に伸ばすとフクラハギに負担がかかり、疲労や脚攣り、ケガに繋がります。

このシューズは、それらを抑えるために踵が高くなっているのでは、と推測できます。

中央のシューズは、ヒモの補強(青い矢印)が踵に向かずそっぽを向いてます。

踵を固定する気が無いようです。さらに補強自体も薄いメッシュ生地に薄いゴムをプリントしただけなので、補強と言うよりもデザインです。

中足部、後足部がねじれて曲がりやすく、走りにくく疲れやすいシューズだと判断できます。

踵も柔らかく人差し指で簡単に曲がります。やはり固定する気がありません。

しかし柔らかい素材なので、試し履きの時には履きやすいという印象を持つと思います。

左側のシューズは、ヒモの補強が踵まで伸びで、固定力を出しています(青い線と赤い線)。

補強の素材は、厚手のゴムをプリントしたものですが、生地自体もしっかりした生地なのサポート力はあると思います。

中足部から後足部までしっかり補強し、踵の形も良く、固くなっているので、固定力、サポート力もあります。

中央と左側のシューズは、アッパーの(シューズの生地の部分)構造がシンプルで、ほとんどパーツ(生地)の縫い合わせがありません。

足は立体構造をしていますが、生地は平面なので、シンプルな構造のアッパー程、足の形とズレて、密着性とサポート機能は落ちます。

その点、右側のシューズは、補強をいくつも複雑にいれて、素材も変えて、パーツの縫い合わせを入れて、足の立体的な構造に合うように工夫してあります。

本当によく考えて設計し、手間暇をかけて製造し、足の機能を守りながら、軽量化も通気性も履きやすさも追及している素晴らしいシューズだと言えます。

パーツが増えて構造が複雑になると、製造コストは一気に跳ね上がり、不良品も出やすくなります。

小売価格は高くなり、販売店の利益率も下がると思われます。それでも売れればいいのですが、それが売上に直結しないのが現実です。値段が高いとどうしても売れない。

補強などを入れれば、デザイン性が落ちますし、コストが掛かるので派手ないい生地も使いにくくなります。

見た目がスタイリッシュでシンプルな方がカッコよくみえて、その方が売れたりします。

自慢の機能性も、お店で試し履きするだけでは発揮できません(実際に走らないと分からない)。

お客さんは「履きやすい」、「窮屈でなく足が楽」を基準にして買うので、自慢の機能性は評価されないのです。

一方、シンプルなシューズは、機能性は低く足に合いにくくなる傾向にありますが、複雑な設計は不要、パーツは少ない、作りやすい、不良品も出にくく、コストは下がり、安くて買いやすくなり、販売店の利益率も良くなると思います。

シンプルなシューズは軽量化、通気性もやりやすく、デザイン性も発揮しやすくなり、生地にコストをかけて派手にして販売PRがしやすくなります。

そして試し履きしても、歩くだけなので機能の差が分からず、「履きやすい」、「カッコイイ」、「窮屈でない」を理由に売れます。

ですので、シューズの選び方の記事がその①から始まって長くはなりますが、足の構造とシューズの構造が分かるとシューズ選びも必ず変わり、ランニングをする自分に合った本当にいいシューズが選べると思います。

シューズの底のアウトソールの話です。

シューズのアウトソールで必ず見るのは、前足部の曲がりやすさと中足部、後足部の固さです。

前足部の曲がりやすさは、ウィンドラス機構を発揮する際に重要になります。ウィンドラス機構の詳細は「シューズでパフォーマンスアップ」の記事を読んでください。

上の図の緑の線で表示した「中足趾節関節」で、アウトソールが曲がってくれるのが理想です。

下の図がウィンドラス機構です。

シューズが足の形に合わせて曲がってくれないと、体が前に進みにくくなりますし、下腿(膝から下)の筋出力も低下して、スピードが落ちてしかも疲れます。

右側のシューズは、「中足趾節関節」のところに溝があって曲がりやすくなってます。一本だけでなく三本も溝があり、走りやすい構造です。

中央にもタテ溝があって、ヨコ溝よりも深くなっています。拇趾球と小趾球の動きに合うように工夫してます。後足部もヨコ溝とタテ溝があります。

このシューズは、クッション性を高める為にソールが厚くなっています。しかし厚底だと全体的に固くなり、足の動きとシューズの動きがズレて走りにくくなります。

そこでこのシューズは、アウトソールのパーツを分割し、接着し、クッション性と動きやすさを両立させています。

さらにミッドソールが2層構造で、ゲル素材も入ってます。凄いです

中足部には、シャンクと言う足底板があり、後足部は厚みがあるので、ねじれと曲がりを防いでくれています。

トレランシューズの場合、尖っている石や枝などから足を守らなければならず、アウトソールの貼り合わせは限られます。

右側の様なランニングシューズでトレイルを走ると、アウトソールのパーツが剥がれてしまいます。

このシューズでは、前足部の曲がりやすさを出すために、関節の所にちょっとだけヨコ溝があります。この程度では、効果が薄いです。

黒(柔らかめ)とグレー(固め)の強度の異なるアウトソールを組み合わせることで、前足部の曲がりやすさを出しています。

拇趾球と小趾球もパーツが分かれることで動きに対応できるようにしてます。

中足部、後足部は、グレーの固いアウトソールの割合が増えて固くしています。

左側のシューズもトレランシューズなので、細かいパーツの貼り合わせはやっていません。

前足部には、アウトソールに穴が空けてあり、曲がりやすくなっています。

ミッドソールが2種類になっていて、前足部は曲がりやすい素材を使用し、中足部、後足部は固いミッドソールにしてねじれと曲がりにくさを出しています。

シューズ裏の性能だけなら右側のシューズが最もいいですが、トレイルと言う使用状況を考えれば、中央と左側のシューズは十分に性能を発揮しています。

トレランシューズは、全般的に足に合わせにくく、通気性、軽量性、クッション性を犠牲にせざるを得ないので仕方がないです。

トレランシューズの方が、走りやすく足に合うシューズを見つけるのが難しくなります。

このトレランシューズのヒモは、特徴があります。

トレランのヒモの結び方は、ランニングよりも重要になります。下りの動きに凄く影響します。

このシューズのヒモは、滑りやすい素材でできており、引っ張れば先端まで簡単にテンションが掛かるようになってます。

この構造であれば、シューズのヒモの知識が無くても、誰でも足に合わせて履くことが出来ます。

さらにヒモが通る輪っかは、平面的になってますので、シューズによるテンションが集中せず、全体に伝わるように出来ています。

これであれば、誰でもある程度なら履きこなせるので、素晴らしいと思います

トレランシューズの機能性もいいので、凄くいいトレランシューズだと思います。

では、このシューズをわたくしがトレラン大会で使うかと言うと、使わないです

練習用です。

練習用です。ヒモのテンションが一本目も五本目も同じテンションになりますので、一本目のテンションで締めると、足首が締め付けられてしまい、足首を緩めると、一本目のテンションも下がってしまいます。

普段の練習くらいならほとんど問題ないのですが、トレラン大会の下りの動きには全く対応できないので、本番では履けないです。

でも、大会本番の下りの速さは、人によって全く違うので、そこら辺は自分の走力によって選ぶことになります。

いままでのポイントをまとめると。

・ヒモの位置と構造、材質。

・指の部分の幅。

・ヒモの補強の入れ方。

・前足部の曲がりやすさ。

・踵のホールド性(固さ)、フィット性。

・中足部と後足部の固さ。

・クッション性。

・グリップ性。

・耐久性。

・通気性。

・軽量性。

これらは、見た目でも分かる事なので、シューズ選びがやりやすくなります

余談ですが、右側のランニングシューズは、本当によく考えて、研究して、手間暇とコストを惜しまず、丁寧に作ってあり、本当にいいシューズだと思います。

初心者用のシューズですが、初心者のことをよく考えたシューズです

赤い矢印で示した生地は、二重構造になっていて、内張りは細かい柔らかい素材で作り、毛細管現象を起こすようにしています。

つまり生地が積極的に汗を吸い出すようにしています。

外張りの生地は六角形の格子状の生地を使用し、通気性が高く強度も出しています。

快適性だけでなく、マメが出来ないようにしてくれています。

一枚の生地では、このようなことは出来ないので、細かいところまで工夫してます。

青い矢印の所のヒモ穴のパーツが分かれますが、反対側は分かれてません。

緑の矢印の所の補強の生地も、反対側は違う生地を使っています。

初心者ランナーは、足が内側に入りやすい為、その動きを抑えるために、固く強くしています。

一方反対側の小趾球側は、足の動きに密着させるように、補強素材も変えて、ヒモの穴のパーツも分けるなど、動きに柔軟に対応できる様にしています。

凄いシューズです

まだ足のサイズ合わせやってないね

次回は、足の計測と試し履きの仕方です。

2019年04月26日

みんな読んでね♫【シューズでパフォーマンス向上】その③

シューズの履き方から始まって、足(足首から下)の話が長くなってます・・・・・・・・・・読んでいる方は、細かい、長い、と思うかもしれません。

なんでこんなに足の話をしているのかと言うと、ランニングにとって「足が最も重要」だからです。

だからこんなに細かくブログに載せてます。

いくらフォームを意識したって、いいシューズを買っても、オーダーメイドのインソールを買っても、高機能のサポートタイツを履いても、足がおかしくなっていれば、ほとんど効果がありません。

無駄な努力になってしまいます。無駄金になります。

わたくしは、ランニングを初めて数年は、とにかくケガに悩まされました。

足底腱膜炎、鵞足炎、股関節の痛み、捻挫、足の甲の痛み、爪下血腫・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・。

最初に整形外科に行きました。

「原因は、ランニングですね。」と言われました。

・・・・・・・・・・・・・・・・そ、それは、オレでもわかる

マッサージと整体にもいきました。

「ランニングで使いすぎですね。」

・・・・・・・・・・・・・・・・う、それは分かってる

捻挫の時は、「安静にするしかないですよ。」と言われました(捻挫は機能回復が必要なので何も対策をしないのはダメです)。

そうなんですよ。お医者さんの仕事は治療であって、ランニングの「ケガの原因を追究して問題を解決する」のは、仕事ではないのですよ。当たり前ですけど。

ケガをしたのは、ランニングが原因です。では「ランニングの何が、原因」になったのか?

ランニング雑誌や本で怪我の原因を調べると、「骨盤が動いていない」、「力み過ぎ」などが良く言われてます。

では、「なんで骨盤が動いていないのか」、「なんで力み過ぎ」ているのか、それについては全く触れられることはありません。

「股関節を動かすように意識しましょう。」、「リラックスして力まないようにしましょう。」とアドバイスされます。

では股関節が使えない原因は?動かせない原因は、何なのでしょう?意識だけかな?

ケガの原因を追究しないと同じことの繰り返しになります。同じ場所を何度もケガしたり、あっちをケガしたり、こっちをケガしたり・・・・・。

ランニングは、脚をメインに動かす単純なスポーツなので、脚のトラブルは「必ず足元からみる」のが基本です。←この考え方非常に重要。

まずランニングフォームをみて、脚全体をみて、姿勢をみて、動作確認を行い、その後足をみて、指をみて、アーチをみて、足首、足の裏、シューズ、インソールをみます。その後、膝や股関節となります。

ランニングフォームは、最後に直す方がいいと思います。だから時間はかかります。でもその方法が間違いがない方法です。

だからこんなに足の話をしています。「足は、ランニングの基本」です。

あくまでも「トレランの安全な走り方」の基本であるので書いてます。・・・・・・・・・ウソです。ただ骨の話がしたいだけです

【パフォーマンスが低下する仕組】

「シューズでパフォーマンスアップその②」で、足が力を発揮するには、足の指がとても重要という事を書きました。

今回は、逆に足の指が使えないとどうなるかです。

前回登場した「長趾屈筋」(ちょうしくっきん)の腱は、下の写真の「足底方形筋」と「虫様筋」と結合しています。

この筋肉は、長趾屈筋と協力して2~5番(人差し指から小指)の指に力を入れ、アーチを保つ役割を持っています。

この為、指が曲がった状態だと、腱が緩み「足底方形筋」と「虫様筋」も機能し無くなります。

ですのでインソールに親指以外の指の跡が無ければ、足の剛性も親指の力も必ず弱くなります。

指がシューズの先端に当たり、指が押し曲げられる。

またシューズの履き方が悪いと足がズレるので無意識に指に力を入れたり、足が不安定なので自分で意識して指に力を入れた走り方をするようになります。

このような走り方をすると最初から指が曲がった形となり、ウィンドラス機構が不十分な状態を自ら作り、足の剛性が低下したまま、大きな力が加わることになります。

さらに指が曲がっている状態は、足底の支持面積が減りますので、体を不安定にさせます

「蹴って走る」と足首を伸ばす動きになります。

蹴ると指にも自然と力が入って曲がります。

ウィンドラス機構は、指が曲がらずに、足首が曲がる事によって強くなりますので、蹴ると逆に足の力が弱くなります。

踏ん張りが効かないような状態になります。

蹴らなくても、ウィンドラス機構が正常に発揮できれば、てこの原理による力の増幅効果もあるので、蹴るよりも大きな力を発生させることは出来ます。

【足の不安定はケガの元】

足の踏ん張りが効かないと、ケガに直結します。

力を入れても踏ん張れないと、ついついさらに力を入れて蹴って走っていまします(主に男性)。

フクラハギの力を過剰に使う事になるので、「攣る」、「肉離れ」、「シンスプリント」の原因になります。

フクラハギを過剰に使う走り方は、「下腿の筋肥大」を招き、重くなります。

下腿(膝から下)は走る際に、速く、大きく動き、遠心力が強くなる場所なので、フクラハギの過剰な筋肉は太腿と股関節の負荷が増大し、走りのパフォーマンスは低下します。

プロトレイルランナーは、ほぼ全員の方が太腿は太いのに、フクラハギは意外と細くて普通な感じです。でも頑丈そうなフクラハギをしています。

彼らは、あれだけ早いのに足首は意外と使ってはいないのです。

ウィンドラス機構が不十分な状態は、踵の骨が内側に傾いている状態です(シューズの選び方その①参照)。

それはアキレス腱の軸がズレていることになります。

これらのことが重なると、アキレス腱はうまく力を伝えられず、筋出力が低下し、パフォーマンスは落ちます。

パフォーマンスが落ちると、ついつい蹴ろうとするのでフクラハギがさらなる筋肥大を招いて重くなり、体の負担は増大するという悪循環になります。

フクラハギばかりが太くなって、走力が上がらない要因になります。

女性の方が、「ランニングしたら足が太くなった」という理由の要因です(もう一つが股関節の機能不全)。

アキレス腱が絶えず揺らされ、強い力で引っ張られ続けると踵に炎症が出来て痛くなります(アキレス腱炎の原因)。

下腿三頭筋がついている膝の裏の痛みの原因にもなります。筋腱靭帯が弱い女性の方がケガになりやすいと思います。

大事なポイント

「指は使うのではなく、機能させる」

極めて重要です。

指の力が弱いから、体の踏ん張りが効かないのではなく、指が機能していないから、踏ん張りが効かない状態になります。

説明した通り、指に力を入れる方が足の機能を弱め、筋出力を低下させます。

「機能させる」ことが大事です

足裏には「メカノレセプター」と言う感覚受容器があります。親指と前足部に多く、踵にもあります。俗にいう足裏センサーです。

足裏センサーは、脳で感じるよりも速く反応し、指やフクラハギの筋肉の力の強弱とタイミングを調整し姿勢をコントロールしてくれます。

足への力みが無くなると足裏センサーが働き、指が機能するようになります。

トレランでは「ヒールロック」というテクニックがありますが、足首を固めて動かさないという意味ではないです。

意識して使わないという意味です。わたくしもついつい使う表現ですが、固める意味ではないです。

走る際に人間の体は、膝から下は自動車のオートマチック車(AT車)のような働きを持っています(上半身はMT車になってます)。

ですから膝から下は「意識しないように意識する」方がいいと思います(脳の過剰な働きを抑え、エネルギーの節約を図るように進化したと考えられる)。

「蹴る」のではなく「支える」、「地面を押す」ではなく「体から押される」という感覚で動かす方が、足への無理がなくなって、ケガは減ります。パフォーマンスも上がると思います(地面を押すというのは、蹴っているのと同じ動作)。

2019年04月22日

みんな読んでね♫【シューズでパフォーマンス向上】その②

今回は、「シューズでパフォーマンスアップその①」で見てもらった、蹴って走っていないのにインソールにしっかり指の跡が残っている仕組みについてです。

トレランのような不安定な場所や登りで特に効果を発揮します

【足の推進力伝達の方法】

「シューズの選び方その①」で、足の衝撃分散吸収の仕組を説明しましたが、足の仕組みの凄さは、まだまだあります

今度は、いかにして足が股関節や太ももの筋肉の力を地面に伝えているかと言うランニングにとって大事な場面です。

これが分かると、走り方も「変えよっかな

」と思うかもしれません。

」と思うかもしれません。「シューズの選び方その①」で説明した足の衝撃分散吸収の仕組みを「トラス機構」と言います。

着地後、地面から足が離れる際の仕組みを「ウィンドラス機構」と言います。

足に瞬間的に強い力が加わる大事な場面です。

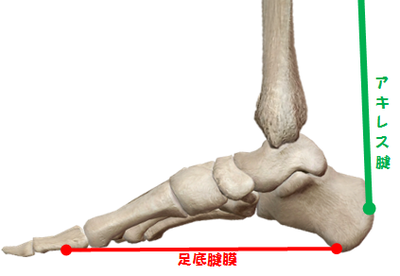

これは「トラス機構」の時の足です。赤い線が足底腱膜で、緑の線はアキレス腱です。

トラス機構の時は、足は衝撃分散吸収の為に、足底腱膜や靭帯が伸びて、関節が緩んで、たわんでいる状態です。

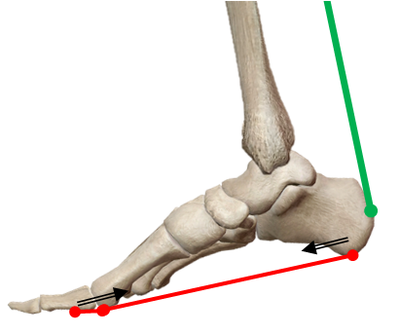

これが「ウィンドラス機構」です。足が地面から離れる直前の仕組みです。

着地後、体が前に進みアキレス腱が引っ張られて踵が浮きます。

足の指と前足部だけで体を支えている状態です。

ランニング雑誌などの解説では、「足をスームズに前に進ませる」と言う様な説明が多いかと思いますが、説明が足りないかと。

細かく言うと「足の剛性を高めて、太腿や股関節で発生する力を増大させて、地面に伝える仕組み」でしょうか。

トラス機構の際には、関節が緩み骨同士に隙間が出来て「遊び」がある状態です。足全体がたわんでいでいます。

このたわんだ状態では、太腿からの力でアキレス腱が引っ張られると、足がふにゃっと(イメージ的に)なって、力が逃げて、地面を押す力が弱くなります。

感覚的には、踏ん張りの効かない状態です。

そこで力を前足部にまで伝える為に、足の骨が元通りになって固くなろうとします(剛性を高める)。

アキレス腱に力が加わり踵が浮くと、指が反って、中足骨の先端が下がります。中足骨と指は反対の動きをする仕組みになっていてます。上の図の黒い矢印の動きになります。

そうすると足底筋膜が引っ張られて、骨と骨の結合が戻り、足のアーチが回復します。

ウィンドラス機構によって足の剛性が高まり、アキレス腱からの力を弱めずに前足部にまで伝えることが出来ます。

それだけではなく足は、第二てこの原理の構造(前足部、くるぶし、踵の位置)を持っており、アキレス腱からの力を増幅させることが出来ます。

単純な計算では、アキレス腱からの力は1.4倍前後になります。(足を単なる棒と仮定し、拇趾球とくるぶしの距離と拇趾球とアキレス腱の距離で計算)

てこの原理は比率で決まる値なので、足のサイズは関係無いです。

単純計算なので、実際の増幅効果は少なくなりますが、必ず増幅はします。

問題はここからです

地面への力を伝えるウィンドラス機構は、足底腱膜だけで説明されていることが多いですが、実際は他の筋肉と腱が協力して行っています。

足底腱膜だけで、アーチを回復させるだけの強い力を発生できるなら、着地衝撃にも耐えて偏平足にも過回内にもならないと思います。

足の指が、ウィンドラス機構に大きく関係しています。またしても指です

長拇趾屈筋は、親指を曲げる筋肉です。この長拇趾屈筋は、フクラハギについていて、長い腱が踵の後ろを通って親指の先端の骨までついてます。

ウィンドラス機構の際に足底腱膜と同様に指が反ることで長拇趾屈筋も伸ばされアーチを回復させる力を発生します

青い線が長拇趾屈筋です。

着地後、体が前に進むと脛が前に倒れ込み、足首を曲げる動きになります。

長拇趾屈筋の腱は、踵の後ろを通っているので、足首が曲がるとそこでも腱が伸ばされ、力を発生します。

指の反りと踵の曲がりで引っ張ってます。

この引っ張り力に長拇趾屈筋の筋肉による力が加わり、親指の力を高め、同時に足の剛性も高めています。

親指の力を高める仕組みが、まだあります。

青い部分が長趾屈筋(ちょうしくっきん)です。フクラハギについていて、踵を通って、2~5番(人差し指から小指)の骨の先端にまでついてます。

この長趾屈筋の腱の通り方は、変です。

踵の内側から外側の指に向かって斜めに伸びていて、途中で長拇趾屈筋(親指)の腱と交差しています。

長趾屈筋もウィンドラス機構の際に、長拇趾屈筋と同じ仕組みで引っ張られ、アーチを回復させます。

長趾屈筋の腱が伸ばされると、腱のたるみが無くなり上の方向へ、動きます。

するとそのすぐ上には、長拇趾屈筋の腱があるので下から押す形になります(図の黒い矢印の所)。

これによって長拇趾屈筋の引っ張り力がさらに増大します。結果、親指の力も足の剛性もさらに強くなります。

足底腱膜と親指とその他の指が協力して、指の力を高め、足のアーチを回復させ、これによって堅くなった足は、アキレス腱からの力を増幅させて伝えることができます(アーチを回復させる筋肉は他にもあります)。

この仕組みによって前足部と指は、脛が前傾し足首が適度に曲がっている方が力を発揮させることが出来ますし、勝手に力も入るようになってます。

次回は、ケガがしやすくて、足のパフォーマンスを下げてしまう仕組みと走り方です。

2019年04月15日

みんな読んでね♫【シューズでパフォーマンスアップ】その①

【インソールで足の機能低下が分かる】

「シューズの選び方その①」で、シューズを足に合わせないと「筋出力の低下」、「トレランでのパフォーマンスの低下」を招くと書きました。

という事は、シューズを足に合わせて履けば、「筋出力が向上」したり、「トレランでの走りが良くなる」ということになります。

別の言い方をすれば、足趾の機能不全はケガの原因だけでなく、確実に下腿(膝下の部分)のパフォーマンスを下げるという事になります。

今回は、その説明です。

まずわたくしのインソールです

このインソールは、使い込んだインソールです。比較の為に新品と並べています。

注目点は、「指の跡と位置」、「拇趾球周辺の跡」です。

しっかり指の跡がついてます。拇趾球周辺よりも力が入っている感じがします。

土踏まずあたりに跡が残っているのは、インソールの足底版のあるからです。足底をサポートしていた証拠です。

わたくしは、走る際に「蹴らない」、「指に力を入れない」ように注意してます。

「蹴る意識」は、一切持たないように走っています。

「地面を押す」もやってもいないと思います。そこらへんは余り意識していないです。分からないです。

「支えてる」と言う感じでしょうか。

嘘だと思うかもしれませんが、本当です

信じていいんですか?

いいんです

カビラJな感じで

これは現在使用しているインソールです。

比較の為に新品と並べてあります。

拇趾球などの前足部よりも、指の方が跡がしっかり残っています。

踵は、新品みたいに全く跡がありません。

前足部や踵の跡が薄いのは、足の横アーチ、縦アーチの衝撃分散機能が働き、踵、前足部、指と足全体に衝撃が加わっているからです。

一方、指に跡が残るのは、足が地面から離れる際に瞬間的に指に全体重が乗るからです。

続いて、シューズの履き方とランニングフォームを変える前のインソールです。

このインソールでは、指よりも拇趾球の方が跡が残っています。

親指以外の指の跡が薄い感じがします。

踵着地なので、踵にも跡が残っています。

指の跡がついている位置にも注目です。

指の部分を拡大しました。

親指と人差し指のところがほつれています。指に力を入れて走っていたので、擦れた後ですね。

さらに指の跡がインソールの先端ぎりぎりになっています。親指と人差し指は、完全にシューズに当たっている感じです。

親指と人差し指以外の指の跡が薄い感じです。指がシューズにぶつかり、機能していないと思われます。

指がシューズの先端にぶつかり、足の踏ん張りがきかないので、指に力を入れていたのが分かります。

さらにこの頃は、「ランニングは拇趾球で着地して蹴る」と教わっていたので、その通り真面目にやっている感じがします。

この時期がケガ連発の暗黒時代でしたね

トレランもやめようかと本気で考えてました。うまく走れないし、ますます怪我する様になったし・・・・・・。

ちなみにトレランのインソールの方が、足跡は出にくいかもしれません。トレランは、走るスピードが遅く、地面も柔らかいので跡が残りにくいかもしれません。

シューズのアウトソールの削れ方だけでなく、インソールを見るのも「フォームチェック」になって面白いですよ

自分のインソールを確認してみて下さい。

【インソールの足跡の注目ポイント】

・足の跡が、左右で大きな差がある(左右で全く同じこともないので少しくらいの違いは問題なし)。

・前足部の跡が拇趾球だけ。

→縦アーチに負荷が集中している。

・踵、足の前足部と比べて、指の跡が明らかに薄い。

→衝撃が分散吸収されていない。

→筋出力の低下。

→足の安定性が落ちている。

・指の跡がインソールの先端ぎりぎりにある。

・親指以外の指の跡が薄いか跡がついていない。

→足のアーチ機能の低下。

→親指の能力も下がってしまう。

・指の部分のインソールが擦れている。

→指に力を入れて蹴っている。

→シューズが揺れるので無意識に指に力を入れて足がズレないようにしている。

これらが当てはまると、足の機能不全の可能性があります。

しかしその人のランニングフォームによってなってる場合もありますので、すぐに足の機能不全であると判断は出来ません。

ただ足の機能不全は、ランニングフォームに大きく影響を与えます。ですからインソールの跡が「ランニングフォームだから心配ない」とも言えません。

特に女性の場合は、足の機能不全によりランニングフォームが影響されやすいです。

股関節がうまく使えずに走る。膝下で走る。膝が内側に入る。膝下が外側や内側に流れるなどは、足の機能不全の可能性が大きいです。

2019年04月07日

みんな読んでね♫【ランニングシューズの選び方・履き方・ヒモの結び方】その②

ようやくシューズの履き方です

ここでもう一度ランニングの基本を・・・・

「人は走る為に進化している」

だからランニングに関する様々な疑問の答えは、「体」が知っています。

シューズの履き方も「カラダ先生」に聞くのが一番です。

【シューズと足の合わせ方】

前回の記事で説明した通り、足は極めて合理的に精巧に出来ています。

さらに細かい骨の集合体です。足の機能を邪魔せずにシューズと足を固定できる場所は、二ヶ所しかありません。

上の写真でブルーで表示してある「踵の骨」と「中足骨」で足とシューズを密着させます。

この二つの骨(中足骨は5本)は、足の骨の中では大きいのでヒモで固定することが出来ます。

他の足の骨は、小さい上に動くので、ヒモで固定することが出来ません。

さらに足の縦アーチは、中足骨のところで傾斜が急で高くなっています。

その後に続く骨では、アーチの傾斜が緩やかになっています。

また中足骨の先端は、足の幅が一番広い場所になっています。

足が前にズレるのを防ぐには、アーチの傾斜が急で、足幅が広い「中足骨」で固定するしかありません。

シューズの横ブレを防ぐにも、踵から離れた位置にある「中足骨と踵の2点どめ」が、効果的になります。

中足骨の先端の関節は、上の写真でブルーの線で示している所です。

拇趾球と小趾球のあたりで、足の幅が一番広がっている場所です。

シューズメーカーは、この足の構造に合わせて、ランニングシューズを作っているはずです。

ヒモの一本目(一番先端)に赤い線を引きました。線は穴を直線で結んでます。

この線の両脇に拇趾球と小趾球があれば、中足骨を固定できます。

しかしこのシューズには、補強が入ってます。親指側は、青い線で、小指側は緑の線で表示してます。

補強の所で、拇趾球、小趾球が一致するのもOKです。

この補強は単なるデザインではなくて、ヒモを結んだ際に、しっかりとヒモの締める力を足に伝えるためのモノです。

補強が無いとヒモによる足の固定力は、かなり落ちます。

よく見ると、このシューズは拇趾球側の補強と小趾球側の補強の位置がズレています。

これは、小趾球は拇趾球よりも短く、手前にある事に対応して作ってあるからです。小趾球からズレることなくヒモのテンションを伝える為に意図してズラしてあります。

黄色の線の所にも補強が入ってます。メーカーのマークを補強に使ってます。

メーカーのマークを補強に利用するのは、各メーカーやってます。

アディダスの縦の3本線は、シューズの補強そのものが会社のロゴマークになってます。

シューズを横から見てみます。

赤い線で示す補強と青い線で示す補強が、ヒモの先端から3本目までに入ってます。

つまりヒモの3本目までが中足骨であると計算して補強を入れてあるはずです。

実際に履いてみます。

ばっちり拇趾球と小趾球が補強部分で一致しています。

さらにヒモの3本目は、中足骨の足首側の関節の少し手前になっています。3本目のヒモが関節にかからない様になってます。

関節は3本目と4本目の中間くらいにあります。恐らく関節にテンションが掛からないようにしていると思われます。

なので、このシューズは、踵で合わせればヒモの穴が関節に重ならないように設計してあると思われます。関節(リスフラン関節とショパール関節)は穴と穴の間に位置するようにしてあるのでは。

ヒモを締めます。

まず大事なのが、必ずつま先を上げて足の指を反らして、ヒモを結びます。

これによってシューズと踵を合わせます。シューズを固定できる場所は、踵と中足骨なので、踵で合わせないとシューズは絶対に合いません。

さらにつま先を上げて指を反らすことで、足のアーチが一番高い状態にすることが出来ます。

すると中足骨のアーチの傾斜が一番急な状態に出来ます。この傾斜角度でヒモを結ぶことが重要です。

さらにこの体制は、横アーチの角度も保たれている状態です。この状態で横アーチに両サイドから圧力をかけてあげれば、シューズにアーチのサポート機能を持たせることが出来ます。

横アーチの機能が高まれば、衝撃吸収能力が高まることは、前回のブログで説明した通りです。

シューズを単なる履くだけの道具として使うか、サポート機能を引き出しパフォーマンス向上の道具として使うかは、履き方次第です。

横アーチは、潰れる事で機能を発揮します。ですのでこのシューズでは、補強以外の部分は柔らかい素材で作ってあり、補強部分で横アーチサポートをしながら、広がるように出来ています。

凄くよく考えてあり、ランニングシューズの基本を踏まえたとても良いシューズです。

ヒモのテンションの掛け方です。最初にヒモは、すべて緩ませます。

赤い線で示す。1~3本目のヒモは、しっかり締めます。1本目から順番に一本一本、しっかり締めます。

中足骨部分の足の甲とシューズがしっかり密着し、拇趾球と小趾球が、両サイドから圧力がかかるくらいが目安です。

足の甲がやや圧迫される感じです。それくらいが丁度いいです。アーチが一番高くなっている状態でヒモを結んでますので、そのような感触になります。

足に体重を乗せれば、アーチは下がり、足の幅が広がります。シューズもそれに合わせてたわんでくれますので、足の甲が過剰に圧迫されずにシューズの固定力は保たれます。

ランニングシューズのヒモは、普段履きの靴と同じ感覚で結んでは絶対にダメです。

何キロ、何十キロと長時間に渡って、足を体重の3倍のもの衝撃にさらすわけですから、しっかり密着させる必要があります。

普段の練習の時も毎回、手を抜かずヒモにテンションを掛けましょう。普段からやらなければケガ予防になりません。

大丈夫

慣れてくれば、大して時間もかからずにヒモを結べるようになります。

慣れてくれば、大して時間もかからずにヒモを結べるようになります。4本目(緑の矢印)のヒモは、最初のヒモよりテンションをやや弱めて締めます。

5~6本目のヒモは、踵とシューズを固定させる場所です。

立った時に踵の後ろとシューズに隙間が出来ないように密着させるように締めます。

両くるぶしあたりに隙間が出来るのは、通常です。足の形でそうなります。

踵がしっかりホールドされている感じがいい状態です。

ここのヒモを強く締めすぎると、足が痛くなります。

だからと言って緩く締めないでくださいね。

普段から緩い人は、少し強く締めて下さい。

全部締め終わったら、ヒモのテンションが適正か確認します。

写真のシューズでは、ヒモを結んでも、足指の空間は広くできているので指の動きは全く問題なしです。

歩いた時に小指側が少し窮屈なくらいでちょうどいいです。

中足骨が両サイドから圧が掛かっているか確認して下さい。

本当は、小指も窮屈にしたくはないのですが、拇趾球と小趾球の位置がズレているので仕方ありません。ほとんどのシューズが拇趾球に合わせて締めるように作られているので、どうしても小指は窮屈になるのです。多少の我慢です。

地面を観ずに正面をみて、軽く走ってみましょう。

緩いようなら、もう少しテンションを掛けてみましょう。

1~3本目がきつくて痛いようなら、少し緩めます。1~3本目がきつければ、走り始めるとすぐに分かります。走り始めて何キロも走ってから「やっぱりきつい」という事はほぼ無いです。

ヒモのテンションは、何回かやって自分に合ったテンションを探してみて下さい。

ちなみにわたくしは、1~3本目はかなりきつく締めます。

ランニングシューズのヒモの素材は、「綿」の方がテンション調整がしやすいです。綿の方が摩擦力が強く、ヒモの穴毎にテンションを変えて微調整できます。

大事なポイント

元々サイズがあっていないシューズは、何をやっても合いません。足をダメにするだけです

捨てるしかないです。

捨てるしかないです。小さいシューズ、大きなシューズは、この方法でヒモを結んでも無駄です。何をやっても無駄です。足の機能不全は防げません。

シューフィッターの方の記事が新聞に載ったことがありましたけど、日本人の99パーセントが「大きなサイズ」「大きなワイドサイズ」でもって、適正なシューズを履いていないそうです。大きくて合わないそうです。

女性は、「小さい靴を履く傾向にある」とよく言われますが、実際はそうではないらしいです。やはり大きなサイズを選んでしまうようです。

ジャストサイズの靴を履いたけど、履き方が悪くて足にトラブルを抱えたのに、「トラブルの原因は小さなシューズだ」と勘違いしてしまうようです。

また外反母趾が女性に多いことから、「小さいシューズを履くから外反母趾になった。」と思われているようです。

そもそも小さいシューズって、履くの大変ですよ。すぐに気が付きますよ。

シューズは、ジャストサイズを選んでください。でも問題はそのジャストサイズという感覚が、人によって全然異なる事が問題なんですよね・・・・・・・・・。

さらにシューズのサイズ合わせにもコツがあります。それはまた別の機会に。

さて、こんなにしっかりヒモを結んでもいいものか、心配になりますよね。「指の動きが悪くなる」か心配ですよね。では実験です。

写真のように中足骨のあたりを手で掴んで圧力を掛けて、指が動くかやってみて下さい。

そこそこ強くつかんでも、意外と指は動きますよね。浮指でもともと指が動かないのは別ですよ。

中足骨だけを締めるだけなら、他の関節の邪魔はしないんですよ。それに両サイドから圧がかかる程度ですから。

別の心配で、「足を圧迫すると、血流が悪くなる」という心配です。

ランニング用の機能性ソックスや足首保護用のサポーターが、ありますよね。

結構、足を締め付けていませんか。

それからランニング用の加圧タイツ。足に圧を掛けてますよね。

つまりそれくらいの圧なら全く問題ないわけです。

サイズがあっているシューズならヒモを締めても、主に横方向にテンションがかかるだけで、足を上から潰すような圧はほとんど掛かりません。

あくまでも中足骨を両サイドから圧を加えるだけのテンションです。

シューズの底は、剛性のあるソールになってます。ですからヒモを多少強く結んでも、足の周り全体を圧迫して血流を悪くすることはないです。

むしろ最初に説明した通り、足の機能不全による血流悪化の方が問題です。

血流の悪化は、むくみに直結し、リンパに老廃物が溜り、足がつらい、重くてだるい感じの原因です。むくみは、体内で発生した余分な水分や老廃物が、血管やリンパで回収されずにたまってしまったものです。

足が機能すれば、フクラハギ(下腿)の動きも良くなり、ミルキングアクション効果により、むくみは解消できます。

ずっと動かずに座ったまま、立ったままは、話は別ですよ。それは誰でもむくみます。でも元気よく歩いたり、走ったりすればむくみはすぐ取れます。

足の血流は、下腿の動き(特にヒラメ筋と後脛骨筋)に頼っているので、足の血管の力だけでは重力に逆らって静脈血を心臓まで押し返せないのです。

足を機能させて(アライメントを整える)、フクラハギの機能改善を図る方が、むくみ予防には効果的です。