★参加者募集★【ミニトランス・ジャパン・アルプス・レース事務連絡】 ←ここクリック

★参加者募集★【ミニトランスジャパンアルプスレース!畑薙ダムから大浜海岸まで】 ←ここクリック

みんな読んでね♫♫【静トレ宣言】 ←ここクリック

2019年04月22日

みんな読んでね♫【シューズでパフォーマンス向上】その②

今回は、「シューズでパフォーマンスアップその①」で見てもらった、蹴って走っていないのにインソールにしっかり指の跡が残っている仕組みについてです。

トレランのような不安定な場所や登りで特に効果を発揮します

【足の推進力伝達の方法】

「シューズの選び方その①」で、足の衝撃分散吸収の仕組を説明しましたが、足の仕組みの凄さは、まだまだあります

今度は、いかにして足が股関節や太ももの筋肉の力を地面に伝えているかと言うランニングにとって大事な場面です。

これが分かると、走り方も「変えよっかな

」と思うかもしれません。

」と思うかもしれません。「シューズの選び方その①」で説明した足の衝撃分散吸収の仕組みを「トラス機構」と言います。

着地後、地面から足が離れる際の仕組みを「ウィンドラス機構」と言います。

足に瞬間的に強い力が加わる大事な場面です。

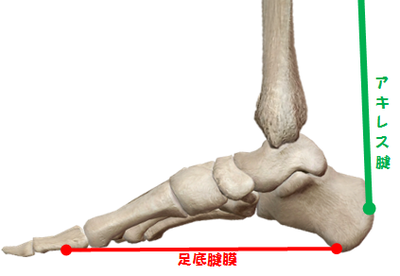

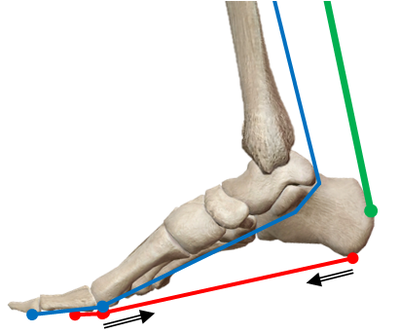

これは「トラス機構」の時の足です。赤い線が足底腱膜で、緑の線はアキレス腱です。

トラス機構の時は、足は衝撃分散吸収の為に、足底腱膜や靭帯が伸びて、関節が緩んで、たわんでいる状態です。

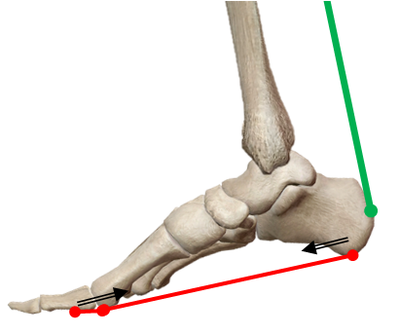

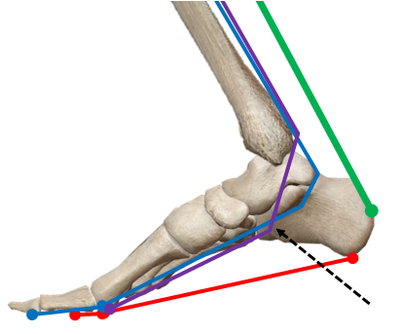

これが「ウィンドラス機構」です。足が地面から離れる直前の仕組みです。

着地後、体が前に進みアキレス腱が引っ張られて踵が浮きます。

足の指と前足部だけで体を支えている状態です。

ランニング雑誌などの解説では、「足をスームズに前に進ませる」と言う様な説明が多いかと思いますが、説明が足りないかと。

細かく言うと「足の剛性を高めて、太腿や股関節で発生する力を増大させて、地面に伝える仕組み」でしょうか。

トラス機構の際には、関節が緩み骨同士に隙間が出来て「遊び」がある状態です。足全体がたわんでいでいます。

このたわんだ状態では、太腿からの力でアキレス腱が引っ張られると、足がふにゃっと(イメージ的に)なって、力が逃げて、地面を押す力が弱くなります。

感覚的には、踏ん張りの効かない状態です。

そこで力を前足部にまで伝える為に、足の骨が元通りになって固くなろうとします(剛性を高める)。

アキレス腱に力が加わり踵が浮くと、指が反って、中足骨の先端が下がります。中足骨と指は反対の動きをする仕組みになっていてます。上の図の黒い矢印の動きになります。

そうすると足底筋膜が引っ張られて、骨と骨の結合が戻り、足のアーチが回復します。

ウィンドラス機構によって足の剛性が高まり、アキレス腱からの力を弱めずに前足部にまで伝えることが出来ます。

それだけではなく足は、第二てこの原理の構造(前足部、くるぶし、踵の位置)を持っており、アキレス腱からの力を増幅させることが出来ます。

単純な計算では、アキレス腱からの力は1.4倍前後になります。(足を単なる棒と仮定し、拇趾球とくるぶしの距離と拇趾球とアキレス腱の距離で計算)

てこの原理は比率で決まる値なので、足のサイズは関係無いです。

単純計算なので、実際の増幅効果は少なくなりますが、必ず増幅はします。

問題はここからです

地面への力を伝えるウィンドラス機構は、足底腱膜だけで説明されていることが多いですが、実際は他の筋肉と腱が協力して行っています。

足底腱膜だけで、アーチを回復させるだけの強い力を発生できるなら、着地衝撃にも耐えて偏平足にも過回内にもならないと思います。

足の指が、ウィンドラス機構に大きく関係しています。またしても指です

長拇趾屈筋は、親指を曲げる筋肉です。この長拇趾屈筋は、フクラハギについていて、長い腱が踵の後ろを通って親指の先端の骨までついてます。

ウィンドラス機構の際に足底腱膜と同様に指が反ることで長拇趾屈筋も伸ばされアーチを回復させる力を発生します

青い線が長拇趾屈筋です。

着地後、体が前に進むと脛が前に倒れ込み、足首を曲げる動きになります。

長拇趾屈筋の腱は、踵の後ろを通っているので、足首が曲がるとそこでも腱が伸ばされ、力を発生します。

指の反りと踵の曲がりで引っ張ってます。

この引っ張り力に長拇趾屈筋の筋肉による力が加わり、親指の力を高め、同時に足の剛性も高めています。

親指の力を高める仕組みが、まだあります。

青い部分が長趾屈筋(ちょうしくっきん)です。フクラハギについていて、踵を通って、2~5番(人差し指から小指)の骨の先端にまでついてます。

この長趾屈筋の腱の通り方は、変です。

踵の内側から外側の指に向かって斜めに伸びていて、途中で長拇趾屈筋(親指)の腱と交差しています。

長趾屈筋もウィンドラス機構の際に、長拇趾屈筋と同じ仕組みで引っ張られ、アーチを回復させます。

長趾屈筋の腱が伸ばされると、腱のたるみが無くなり上の方向へ、動きます。

するとそのすぐ上には、長拇趾屈筋の腱があるので下から押す形になります(図の黒い矢印の所)。

これによって長拇趾屈筋の引っ張り力がさらに増大します。結果、親指の力も足の剛性もさらに強くなります。

足底腱膜と親指とその他の指が協力して、指の力を高め、足のアーチを回復させ、これによって堅くなった足は、アキレス腱からの力を増幅させて伝えることができます(アーチを回復させる筋肉は他にもあります)。

この仕組みによって前足部と指は、脛が前傾し足首が適度に曲がっている方が力を発揮させることが出来ますし、勝手に力も入るようになってます。

次回は、ケガがしやすくて、足のパフォーマンスを下げてしまう仕組みと走り方です。

【ランニングと膝】SSC機能その①

【ランニングと膝】膝のランニング機能その②

【ランニングと膝】膝のランニング機能その①

【ランニングと膝】膝の構造についてその②

【ランニングと膝】膝の構造についてその①

【相馬剛に教えてもらった】後編

【ランニングと膝】膝のランニング機能その②

【ランニングと膝】膝のランニング機能その①

【ランニングと膝】膝の構造についてその②

【ランニングと膝】膝の構造についてその①

【相馬剛に教えてもらった】後編

Posted by 静岡トレイル・ランニング・サークル(静トレ) at 19:38│Comments(0)

│静トレマガジン