★参加者募集★【ミニトランス・ジャパン・アルプス・レース事務連絡】 ←ここクリック

★参加者募集★【ミニトランスジャパンアルプスレース!畑薙ダムから大浜海岸まで】 ←ここクリック

みんな読んでね♫♫【静トレ宣言】 ←ここクリック

2019年10月05日

【ランニングと膝】膝のランニング機能その①

【膝関節は、角度で力が増す】

膝周辺の筋肉にも走る為の進化の仕組みあります。

腸脛靭帯です(上の画像黄色の部分)。

腸脛靭帯は、靭帯と名前が付いていますが実際には、筋肉から伸びる腱組織になります。アキレス腱と同じ組織です。

靭帯の定義は、骨と骨を繋いでいる組織となりますので、筋肉と繋がる腸脛靭帯は明らかに靭帯ではありません。

備考:腸脛部分は、面積が広く骨盤とスネを繋いでいる部分もあります。なので「靭帯」と言っても間違いではないのかもしれませんが、私達が動かしているのは、あくまでも「腱」になります。

腸脛靭帯は、大腿筋膜張筋(だいたいきんまくちょうきん、上の画像黄色の部分)と繋がっているという説明が多いですが、実際は大殿筋と中殿筋と繋がっています。

大殿筋と中殿筋(黄色の部分)。

腸脛靭帯組織の70~80%は、大殿筋から繋がっているとも言われています。

ですので、腸脛靭帯は大殿筋に繋がる腱組織と言った方が正しいと言えます。

大殿筋は、人体最大、最強の筋肉と言われ、走る為に進化しています。

大殿筋は、歩行時にはあまり活動しません。

また人間と近い種であるチンパンジーやゴリラなどの霊長類では大殿筋はあまり発達進化していません(霊長類はハムストリングが発達している)。

単に立って、歩くだけなら、ハムストリングで十分出来ます。

直立二足で走れる人間だけが大殿筋を発達進化させています。

ちなみにですが、大殿筋は、4つの骨に付着し、3つの関節にまたがっています。

普通の筋肉は、2つの骨に付着し、1つの関節に作用(単関節筋と言う)しますから、大殿筋は別格の筋肉と言えます(影響力が大きい)。

そんな大殿筋や中殿筋、大腿筋膜張筋と繋がる腸脛靭帯は、強靭な腱組織になっています。

腸脛靭帯は、スネの骨(脛骨けいこつ)の真横に付着しているのではなく、前面外側に付着(上の画像黄色の部分)しています。

この場所に付着している事で、膝を曲げる(屈曲)だけでなく、スネの骨が内側に捻じれたり(内旋制限)、ランニングの着地の際に膝が内側に倒れ込まないようにする機能があります。

鵞足は、縫工筋(ほうこうきん)、薄筋(はっきん)、半腱様筋(はんけんようきん)の3つの筋肉の腱組織の総称です。

縫工筋(脚の内側の画像)

薄筋(脚の内側の画像)

半腱様筋(脚の内側の画像)。半腱様筋は、ハムストリングの一つです。

鵞足もスネの骨の真横ではなく、前面内側に付着(上の画像黄色の部分)しています。

その為、膝を曲げるだけでなく、スネの骨が外側に捻じれたり(外旋制限)、ランニングの着地の際に膝が外側に開かないようする機能があります。

腸脛靭帯と鵞足は、骨盤と繋がっています。

しかも股関節を中心にして取り囲むように骨盤のそれぞれ別の場所に繋がっています。

このように骨盤から伸びた筋肉が、スネの骨を左右から挟み込むように付着する事で、スネを安定させ、膝関節が捻じれないようにしています。

この構造がある事で、膝関節の位置が動いても膝関節を守り、姿勢を安定させることが出来ます。

この構造がある事で、膝の動きは股関節の動きによって決まり、連動します。

逆に言うと、股関節の異常や動きの悪さが、膝の不安定性に直結します。

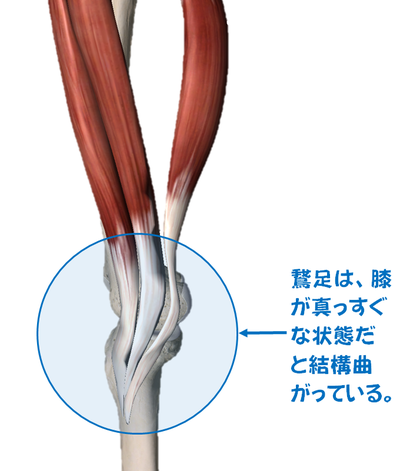

この機能的な鵞足ですが、結構曲がっています。

筋肉も腱も真っすぐの方が、強い力を発生させることが出来ます。

鵞足は、膝関節をある程度曲げると真っすぐな状態になります。

つまり膝関節は適度に曲がっている方が、鵞足と縫工筋、薄筋、半腱様筋が、直線状態になり強い力を発生させることになります。

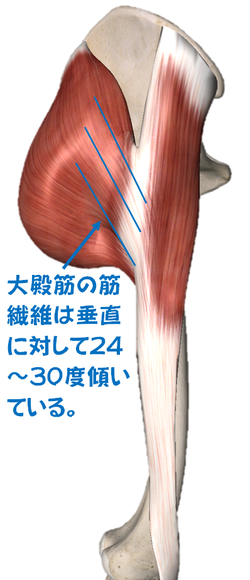

腸脛靭帯は、直線的に付着していますが、それに繋がる大殿筋の筋繊維は斜めになっています。

大殿筋は、股関節をある程度曲げると真っすぐな状態になります。

という事は、股関節が適度に曲がると大殿筋は、強い力を発生させることが出来ます。

そしてその強い力で股関節を伸ばす(伸展)し、同時に腸脛靭帯を通じて膝関節を後ろに引っ張る力を発生させます(スウィングさせる)。

この大殿筋の筋繊維の角度と鵞足の角度は、ほぼ一致します。

つまり股関節も膝関節も適度に曲がる方が、強い力を発生させます。

それだけではなく、股関節と膝関節が同じ角度(同じタイミング)で曲がると腸脛靭帯と鵞足が強い力を発生するという事は、スネの骨をしっかり固定し、膝関節の安定度を高めることにもなります。

以前、足関節の解説ブログの中で、足関節は適度に曲がる方が筋出力が高まり、安定すると書きました。

足関節が安定すれば、膝関節の安定度も高まり、力の伝達がスムーズに行われます。ランニングのパフォーマンスが上がります。

足関節が曲がるという事は、通常膝関節も股関節も同じように曲がっていることを意味します。

足首だけ曲げたら、体が倒れてしまいますから。

人間の体は、走る際には足首も膝も股関節もバスンス良く同じタイミングで、同じような角度で、適度に曲がるように構造的に出来ています。

ランニングでは、「腰高で走る方がよい」。

「頭を糸で引っ張られるような感覚で走るのが良い」と言われ膝も股関節も曲げない方がいいと思われています。

しかし実際には、脚はバランスよく「適度に曲がっている」方が強い力を発生させ、安定する構造になっています。

事実、大殿筋は股関節を15度以上曲げない(屈曲)と働きません。

ただ立っていたり、歩くだけでは大殿筋は殆ど使われないのです。

股関節を曲げた状態から、伸ばした時に初めて機能する筋肉になります。

ケニア人のランニングフォームを説明した中で、ケニア人は股関節と膝関節と足首が曲がっていることを書きました。

ケニア人の股関節屈曲角度と大殿筋の筋繊維角度は、ほぼ一致しています。

ですのでケニア人の方が人体構造に合った走り方をしています。

腰高で走る意識を持って、膝や股関節、足首を曲げないように踏ん張って走るというのは、脚の全体の筋出力を弱め、その分関節と靭帯の負担が増えることになります。

【注意】

「脚は適度に曲がる方がいい」と言うのは、骨盤後傾や骨盤前傾を意識して腰を落とすという意味ではありません。

「腰高で走る事に全くこだわらなくてよい」という意味です。

脚関節は、体幹の動かし方と腕の振り方を変えると自然とバランスよく曲がってくれます。

意識して、腰を落としたり、膝を曲げると、往々にして「曲げすぎ」状態になり、体の負担が増してしまいます。

【ランニングと膝】SSC機能その①

【ランニングと膝】膝のランニング機能その②

【ランニングと膝】膝の構造についてその②

【ランニングと膝】膝の構造についてその①

【相馬剛に教えてもらった】後編

【相馬剛に教えてもらった】中編

【ランニングと膝】膝のランニング機能その②

【ランニングと膝】膝の構造についてその②

【ランニングと膝】膝の構造についてその①

【相馬剛に教えてもらった】後編

【相馬剛に教えてもらった】中編

Posted by 静岡トレイル・ランニング・サークル(静トレ) at 08:47│Comments(0)

│静トレマガジン