★参加者募集★【ミニトランス・ジャパン・アルプス・レース事務連絡】 ←ここクリック

★参加者募集★【ミニトランスジャパンアルプスレース!畑薙ダムから大浜海岸まで】 ←ここクリック

みんな読んでね♫♫【静トレ宣言】 ←ここクリック

2019年09月24日

【ランニングと膝】膝の構造についてその①

【膝関節の衝撃吸収の仕組み】

膝関節は、幅広い関節面をもつ人体最大の関節です。

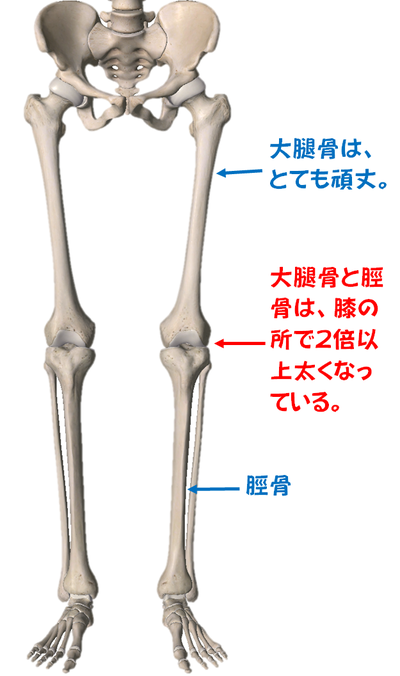

太ももの骨(大腿骨だいたいこつ)は、骨全体が太くて丈夫な構造になっていますが、膝関節部分になると骨の太さが2倍以上太くなり、さらに頑丈な構造になります。

幅広い関節面は、大きな負荷にも耐えられます。

一説では、2.5トン以上の荷重にも耐えられるとも言われています(どうやって実験して計測したのか不明)。

一方で、ランニングで痛めやすい場所でもあります。腸脛靭帯炎、鵞足炎、膝裏の痛みなど。

膝にも走る為の機能があります。

膝の使い方を知ればランニングパフォーマンスが上がり、ケガを防ぐことが出来ます。

でも膝の使い方を知らなければケガしかしません。

膝に関する記事なので、膝のケガや膝痛(ひざいたと読む、変形性膝関節症のこと)の話しが少し多くなります。

なのでランニングをやっているかどうかに関係なく、女性の方には是非読んで欲しいと思っている内容です。

ランニングと膝の記事は、

①膝の構造

②膝のランニング機能

③膝のケガ

の順番で掲載します。

今回は、①膝の構造について観ていきます。

膝関節は、関節面が二つに分かれていて、二点で身体を支える構造になってます。

この関節面が二点に分かれているというのが、ケガ予防だけでなく、ランニングパフォーマンスを向上させるためにも重要になってきます。

関節面の骨の表面には、軟骨組織(上の画像の緑色の部分)が付着し、関節が滑らかに動くようになっています。

さらに関節の内側と外側に半月板と言われる特殊な大きな軟骨組織(上の画像の緑色の部分)があります。

この半月板は、関節を滑らかに動かすだけでなく、太ももの骨と丁度ぴったり合うようになっていて太ももの骨を安定させています。

半月板は柔らかく出来ていて、衝撃を吸収する機能も持っています。

そしてその関節を「膝のカプセル」と言われる関節包(上の画像の緑色の部分)が包み込んでいます。

関節包の中は、粘り気のある滑液(かつえき)で満たされ、関節を滑らかに動かし、衝撃を吸収する機能も持っています。

粘り気のある液体は衝撃吸収の力が高まります。自動車のオイルダンパーと同じ仕組みです。

ちなみに滑液は、軟骨組織への栄養補給も行っています(これは膝痛予防には重要な知識になります)。

滑液の成分の一つが、有名な「ヒアルロン酸」になります。

膝関節は、これらの構造により、圧倒的な滑らかさを誇ります。

その滑らかさは、綺麗に磨いた氷のスケートリンクの上をスケート靴で滑るよりも遙かに良く滑り、世の中の殆どの工業製品の滑らかさを上回ると言われています。

ボールべアリング(車輪などの軸受の部品)と同程度の摩擦係数と言われます。←これはとんでもなく凄い事。

要するに膝関節は2.5トンの重さにも耐えられ、極めて滑らかな構造をしている為、本来なら「膝の使い過ぎにより軟骨がすり減る」と言う症状は、起きないはずなのです(トップアスリートは除く)。

フルマラソンを何百回走っても、月間300~400キロ以上のランニングを何十年と続けても、歳をとっても、膝関節はすり減ることはないはずなのです。

しかし実際には、膝痛(ひざいた、変形性膝関節症)に悩んでいる方は、非常に多くいます。

膝痛は、かなり痛いです。走るどころか歩くことも出来なくなります。

ですのでウォーキングも旅行も出来ず、スーパーに買い物に行くのも苦痛になって日常生活にも支障が出ます。

当然、運動も外出も遊びにも行けなく、家にこもりがちになるので筋力低下が進み、認知症にもなりやすくなります。

膝痛は、膝関節の半月板(軟骨)がすり減っていることが原因です。

すり減り方の特徴は、必ず内側の半月板だけがすり減ります。外側の半月板がすり減る事は、無いと言えるくらいです。

膝痛の自覚症状のある患者数は、現在1,000万人いて年々増加の一途を辿っています。

そして潜在的患者数は、3,000万人いると推計されています。

無作為に選んだ中高年男女3,040人の調査では、40歳以上で膝痛症状のある人は、男性42%、女性61.5%。

膝痛は、年齢とともに増加しますので、60歳以上の女性の方で膝に何の障害も無い人はかなり少ないと言っていいと思います(たぶん80%くらいの人が膝痛になるかと)。

本来ならすり減るはずのない膝関節。

何故、このような矛盾が生じてしまうのかと言うと、膝関節が持っている構造的な弱点(特徴)があるからです。

この弱点を知っていれば、ランニングでも膝のケガを防ぐことが出来ますし、パフォーマンスも上がります。

膝関節の弱点(特徴)①

【痛みを感じない構造になっている】

膝痛の潜在的患者数が3,000万人いるという推計がされてますが、その根拠の一つがO脚、X脚、外反母趾、肥満になっている人の数になります。

О脚や外反母趾、肥満の方は、将来的に膝痛になる可能性がかなり高いです。

О脚と外反母趾と肥満を合わせ持つ人は99%膝痛になります。

しかし実際には、20歳代~30歳代でО脚であっても膝痛になる人は少なく、何の支障も無く日常生活を送れています。

何故このような現象が起きるのでしょうか?

膝関節の軟骨や半月板は、痛みを感じないように出来ています(痛覚が無い)。

さらに関節包の中には、骨膜も無く骨同士がぶつかっても痛みはそれほど感じないと言われています(骨同士が直接ぶつかると骨の破損や変形は起きると思われる)。

ちなみに骨自体は痛みを感じなく、痛みを感じるのは骨膜です。

骨折して痛いのは、骨ではなくて骨膜が痛みを感じているという事になります。

備考:軟骨が完全にすり減り、骨同士がぶつかり始めると骨が損傷します。そうなると骨の中の毛細血管が修復のために伸びて、痛みを感じやすくなる、という説もあります。毛細血管が膝関節まで伸びてしまうと痛覚が発生してしまい、症状が悪化して何をしても痛いという状態になってしまいます。

О脚、X脚、外反母趾の人は、ほぼ間違いなく膝を正常に使えていません。

その結果、常に膝関節の一部分に負荷が集中して軟骨や半月板を少しずつすり減らしてしまっています。

しかし軟骨も半月板も痛みを感じないので、これらの組織が完全に壊れて、膝関節が修復不能になって取り返しのつかない状態になって、初めて痛みを感じます。

軟骨も半月板も殆ど自己修復できない組織なので、一度すり減らしてしまえば元に戻る事はありません。

膝痛の自覚症状が出てからでは、完全に手遅れになります。

ですので、膝痛は歳をとってから発生するのではなく、О脚や外反母趾、運動不足、肥満になった瞬間から膝の軟骨組織の摩耗が始まり、20年~30年かけて膝の軟骨がすり減って、その結果痛みが発生します。←極めて重要。

要するに、膝痛の原因は20歳代から始まっているという事です。

決して「歳だから膝が痛くなる」訳ではありません。

「歳だから膝の軟骨がすり減った」訳ではありません。

20歳代から歪んだ姿勢を続けた結果です。

膝関節の弱点(特徴)②

【圧倒的に不安定】

膝関節(正式名称は大腿脛骨関節)は、スネの骨(脛骨けいこつ)の上に太ももの骨(大腿骨だいたいこつ)が乗っているだけです。

解剖学の教科書には、骨の形状により「著しく不安定」とまで書かれています。

前後方向の安定性は、大腿四頭筋やハムストリング、前十字靭帯、後十字靭帯で保っています。

しかし左右を支えている筋肉は、ほとんど無く、靭帯がいくつかあるだけです。

決して弱い靭帯ではありませんが、体重を支えるには不十分な靭帯です。

その為、膝関節は左右の動きや捻じれの動きに対しては非常に弱くなっています。

膝関節の弱点(特徴)③

【体のひずみが集中してしまう】

では、膝関節はどうやって左右の安定性を保っているのでしょうか?

膝関節の左右の安定性(動き)を保っているのは、実は「足関節」と「股関節」になります。

足関節(距腿関節きょたいかんせつ)は、左右を骨に挟まれて支えられています(上の画像緑色の部分)。

股関節(寛骨臼大腿関節かんこつきゅうだいたいかんせつ)も骨格によって左右の安定性が保たれてます(上の画像緑色の部分)。

股関節は、さらに強力な靭帯によって完全に包み込まれています(上の画像緑色の部分)。

この二つの関節は、「動かせる関節」です。

足は、地面と接する事で固定できます。

股関節も骨盤が体幹によって固定できます。

片方の骨が固定されれば、関節は力強く動くことも出来ますし、体がブレないように安定させることも出来ます。

膝関節は、足関節、股関節に挟まれ、双方の関節の動きを強く受けてしまうという構造的な特徴を持っています。

膝関節は、動かす関節ではなく、「力を伝える関節」と言えます(関節なので支える機能は当然ある)。

股関節や足関節の動きを邪魔しない為に、膝関節はあえて単純な構造になっています。

膝関節は、足が「本来の着地場所に着地」する事を前提に進化しています。

膝関節は、股関節が「本来の方向へ動く」事を前提に進化しています。

私達が足関節と股関節を本来の使い方をすれば、膝関節も安定するという仕組みになっています。

逆に足や股関節に異常や不安定性があるとそのひずみは、膝関節に集中します。

前述の通り、足関節も股関節も骨格や筋肉によって強力に守られています。

ですので少しくらい変な使い方をしても、その痛みが出る事は少ないのです。

しかし膝関節は、関節を守る筋肉や靭帯は少なく、双方の関節の影響を強く受けてしまうので、ひずみが集中して痛みが発生しやすいという特徴を持っています。

【ランニングと膝】SSC機能その①

【ランニングと膝】膝のランニング機能その②

【ランニングと膝】膝のランニング機能その①

【ランニングと膝】膝の構造についてその②

【相馬剛に教えてもらった】後編

【相馬剛に教えてもらった】中編

【ランニングと膝】膝のランニング機能その②

【ランニングと膝】膝のランニング機能その①

【ランニングと膝】膝の構造についてその②

【相馬剛に教えてもらった】後編

【相馬剛に教えてもらった】中編

Posted by 静岡トレイル・ランニング・サークル(静トレ) at 19:32│Comments(4)

│静トレマガジン

この記事へのコメント

先日はお世話になりました。

早速膝を取り扱っていただき、勉強になります。

構造が解ると意識して動くことができますね。

③までしっかりと拝読させていただきます。

ありがとうございます。

早速膝を取り扱っていただき、勉強になります。

構造が解ると意識して動くことができますね。

③までしっかりと拝読させていただきます。

ありがとうございます。

Posted by 森の民 at 2019年09月25日 08:01

森の民さん、コメントありがとうございます。

膝の仕組みが分かると、膝の使い方もわかりますよね。

自信を持って走れるようになりますよ。

膝の仕組みが分かると、膝の使い方もわかりますよね。

自信を持って走れるようになりますよ。

Posted by 静トレ事務局 at 2019年09月25日 22:21

え

Posted by きをきを at 2022年10月18日 14:16

あ

Posted by あいうえお at 2022年10月18日 14:16