★参加者募集★【ミニトランス・ジャパン・アルプス・レース事務連絡】 ←ここクリック

★参加者募集★【ミニトランスジャパンアルプスレース!畑薙ダムから大浜海岸まで】 ←ここクリック

みんな読んでね♫♫【静トレ宣言】 ←ここクリック

2019年04月30日

みんな見てね♫【ランニングシューズの選び方・履き方・ヒモの結び方】その③

【シューズの選び方】

ランニングシューズ、トレランシューズの選び方は、ランニングのパフォーマンスに影響を与えます。

そのことは「ランニングシューズの選び方その①、その②」を読んでもらえればわかるかと

先にそちらのブログを読まないと、今回の記事の意味もよくわからないので、読んでない方は先にその①、その②を読んで下さい

ですのでシューズの購入は、ランニングにとってとても重要な作業で、手を抜け無いです。

不安定な山道を走るトレランでは、シューズの選び方が「安全性」に繋がります。

ダメなシューズは、見て触れば大体分かります。

一方、いいシューズは履かなければ分かりません。

スポーツショップに行くと、沢山のシューズがあって、どれがいいのか分からなくなってしまいますが、「ダメなシューズ」の知識があるだけでも、頭の中が整理できて選びやすくなります。

幾つかのシューズを比較して、シューズ選びのポイントを見ていきます。

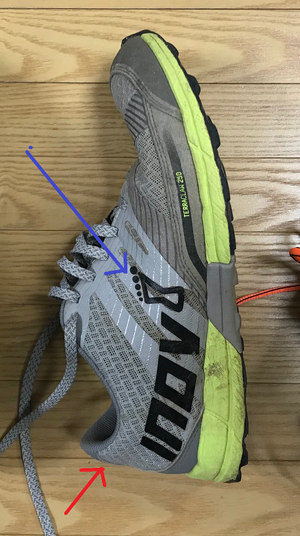

まず、ヒモの一本目の位置が気になります。

それぞれのシューズの赤い線は、わたくしの拇趾球の位置です。

ヒモの一本目の位置は、シューズのフィッティングに大きく影響しますので、(自分の)拇趾球の位置を基準に判断します。

三足とも同じサイズですが、一本目と拇趾球の位置は三足とも異なっています。

右側のシューズ(ランニング用)は、ヒモの一本目が、わたくしの拇趾球よりも少し前にあります。

シューズの補強は、拇趾球にも小趾球にもかかっていません。

このシューズの補強は、明らかに拇趾球と小趾球をズラしてあるので、履き心地を良くするようにしながら、ヒモのテンションも伝わるようにしていると思われます。

青い矢印で表示してある補強がシューズの先端まで繋がっています。

ヒモのテンションをシューズ先端まで伝えて、横ブレを抑える為ではないかと思います。

補強以外の生地は、柔らかく薄い素材を使っていて密着性と履き心地を両立させようとしています。

一方で柔らかい素材は、足のサポート機能を弱めます。このシューズの補強がつま先まで伸びているのは、サポート機能を高める為です。

補強を入れすぎると、サポート機能は増しますが、履き心地が堅い感じになり、シューズの重量も増すので出来るだけ必要な所だけを補強して、軽量化にも配慮しています。

ランニングシューズでも指先の保護機能は必要になりますので、一応確認して下さい。

ヒモの材質はポリエステルですが、個人的には「綿」がいいと思っています。でもヒモは後から自分で変えられるので、ここでは気にしません。

中央のグレーのシューズ(トレラン用)は、ヒモの一本目が、拇趾球よりも手前になっていて、離れている幅も大きいです。

わたくしの拇趾球の特徴(個人差)でズレているというよりは、明らかにズレています。

緑の矢印にある補強は、ヒモとは繋がっていません。ヒモのテンションが伝わりません。補強も柔らかく意味がないです。ほぼデザインです。

さらにヒモの一本目の補強は、後方に伸びていますので、ヒモのテンションが拇趾球にほとんど掛からない構造をしています。

このシューズは、トレランシューズなのにこの構造なので、フィッティングが悪く安定性が低いことが予想できます。

生地は、薄くて柔らかいメッシュの素材が使用されています。

ランニングシューズで使用するような素材になっていて、履き心地は良く、通気性も良くなると思いますが、トレランシューズでこの薄さでは、足の保護機能が心配です。

しかも柔らかい素材なのに前足部の補強が少ないという事は、トレランでの「安全性」は低いと思われます。

トレランシューズの場合、指先の保護機能は大事なポイントになります。石や木の根がぶつかりやすい場所なのでシューズ先端の生地の固さも安全性に直結します。

このシューズの先端部分は、ランニングシューズ並みの固さしかなく保護機能は低いです。

補強は少なく、生地も薄く、指先の保護も少ないので、逆に通気性と軽量性と履き心地は良くなります。

生地は、厚手で伸びにくく、でも通気性を良くするために細かいメッシュ構造の生地を使用しています。

細かいメッシュ生地にすることで、極力砂の進入を防ぐ工夫がしてあります。保護機能と安定性高めながら、通気性も維持しようとしています。

シューズの先端は、弾力性のあるゴム素材(青の矢印)になっていて、保護機能があり、走る時の前足部の曲がりやすさも維持しています。

トレランシューズの基本を守ったいいシューズですが、その分重くなりますし、全体的に堅くなるので履き心地は低下します(このシューズはトレランシューズとしては軽い方で、かなり履きやすいタイプです)。

三足とも指の位置は幅広く作ってあるので、指は動かしやすい構造をしています。

ランニングシューズでは、先が細いシューズもあります。そういうシューズは、窮屈感が増して、指も圧迫しやすいので注目するところです。

横から見みてみます。

右側のシューズは、メーカーのマークを補強(緑の矢印)に利用しています。

5本目のヒモの補強が、踵の骨の上の位置まで伸びて、ヒモと踵の固定力を高めています(青い矢印)。

このシューズの補強は、前足部は少なく、生地もやや柔らかくなっていますが、中足部から踵までは、補強がガッチリ入っていて、しかも固い生地になっています。

中足部、後足部がねじれたり、曲がりやすかったりすると、走りにくくなり、疲れやすくもなります。

シューズのサポート機能が高いことが分かります。しかも補強が無い部分を作り、通気性も高めています。

踵はランニングシューズの重要ポイントです。

ここがある程度固くて、踵を包むような形でないと足を固定できず、不安定なシューズになります。

踵が柔らかかったり、形が合わないジューズはダメなシューズになります。

右側のシューズは、踵部分が高く(赤い矢印)、湾曲しているので、踵の形に合わせて作ってあります。プラスチックの補強(紫の矢印)も外から見える位置に入れてあります。

固いプラスチックを外側に配置することで、足への触りをよくしつつ、しっかり踵を固めてくれています。良く考えてあります。

さらに他のシューズよりも、踵サポートの位置が高く、上の方は柔らかい素材で出来ています。

フィット感を高めつつ、足首が伸びるのを抑える役割があると思われます。

足首を過度に伸ばすとフクラハギに負担がかかり、疲労や脚攣り、ケガに繋がります。

このシューズは、それらを抑えるために踵が高くなっているのでは、と推測できます。

中央のシューズは、ヒモの補強(青い矢印)が踵に向かずそっぽを向いてます。

踵を固定する気が無いようです。さらに補強自体も薄いメッシュ生地に薄いゴムをプリントしただけなので、補強と言うよりもデザインです。

中足部、後足部がねじれて曲がりやすく、走りにくく疲れやすいシューズだと判断できます。

踵も柔らかく人差し指で簡単に曲がります。やはり固定する気がありません。

しかし柔らかい素材なので、試し履きの時には履きやすいという印象を持つと思います。

左側のシューズは、ヒモの補強が踵まで伸びで、固定力を出しています(青い線と赤い線)。

補強の素材は、厚手のゴムをプリントしたものですが、生地自体もしっかりした生地なのサポート力はあると思います。

中足部から後足部までしっかり補強し、踵の形も良く、固くなっているので、固定力、サポート力もあります。

中央と左側のシューズは、アッパーの(シューズの生地の部分)構造がシンプルで、ほとんどパーツ(生地)の縫い合わせがありません。

足は立体構造をしていますが、生地は平面なので、シンプルな構造のアッパー程、足の形とズレて、密着性とサポート機能は落ちます。

その点、右側のシューズは、補強をいくつも複雑にいれて、素材も変えて、パーツの縫い合わせを入れて、足の立体的な構造に合うように工夫してあります。

本当によく考えて設計し、手間暇をかけて製造し、足の機能を守りながら、軽量化も通気性も履きやすさも追及している素晴らしいシューズだと言えます。

パーツが増えて構造が複雑になると、製造コストは一気に跳ね上がり、不良品も出やすくなります。

小売価格は高くなり、販売店の利益率も下がると思われます。それでも売れればいいのですが、それが売上に直結しないのが現実です。値段が高いとどうしても売れない。

補強などを入れれば、デザイン性が落ちますし、コストが掛かるので派手ないい生地も使いにくくなります。

見た目がスタイリッシュでシンプルな方がカッコよくみえて、その方が売れたりします。

自慢の機能性も、お店で試し履きするだけでは発揮できません(実際に走らないと分からない)。

お客さんは「履きやすい」、「窮屈でなく足が楽」を基準にして買うので、自慢の機能性は評価されないのです。

一方、シンプルなシューズは、機能性は低く足に合いにくくなる傾向にありますが、複雑な設計は不要、パーツは少ない、作りやすい、不良品も出にくく、コストは下がり、安くて買いやすくなり、販売店の利益率も良くなると思います。

シンプルなシューズは軽量化、通気性もやりやすく、デザイン性も発揮しやすくなり、生地にコストをかけて派手にして販売PRがしやすくなります。

そして試し履きしても、歩くだけなので機能の差が分からず、「履きやすい」、「カッコイイ」、「窮屈でない」を理由に売れます。

ですので、シューズの選び方の記事がその①から始まって長くはなりますが、足の構造とシューズの構造が分かるとシューズ選びも必ず変わり、ランニングをする自分に合った本当にいいシューズが選べると思います。

シューズの底のアウトソールの話です。

シューズのアウトソールで必ず見るのは、前足部の曲がりやすさと中足部、後足部の固さです。

前足部の曲がりやすさは、ウィンドラス機構を発揮する際に重要になります。ウィンドラス機構の詳細は「シューズでパフォーマンスアップ」の記事を読んでください。

上の図の緑の線で表示した「中足趾節関節」で、アウトソールが曲がってくれるのが理想です。

下の図がウィンドラス機構です。

シューズが足の形に合わせて曲がってくれないと、体が前に進みにくくなりますし、下腿(膝から下)の筋出力も低下して、スピードが落ちてしかも疲れます。

右側のシューズは、「中足趾節関節」のところに溝があって曲がりやすくなってます。一本だけでなく三本も溝があり、走りやすい構造です。

中央にもタテ溝があって、ヨコ溝よりも深くなっています。拇趾球と小趾球の動きに合うように工夫してます。後足部もヨコ溝とタテ溝があります。

このシューズは、クッション性を高める為にソールが厚くなっています。しかし厚底だと全体的に固くなり、足の動きとシューズの動きがズレて走りにくくなります。

そこでこのシューズは、アウトソールのパーツを分割し、接着し、クッション性と動きやすさを両立させています。

さらにミッドソールが2層構造で、ゲル素材も入ってます。凄いです

中足部には、シャンクと言う足底板があり、後足部は厚みがあるので、ねじれと曲がりを防いでくれています。

トレランシューズの場合、尖っている石や枝などから足を守らなければならず、アウトソールの貼り合わせは限られます。

右側の様なランニングシューズでトレイルを走ると、アウトソールのパーツが剥がれてしまいます。

このシューズでは、前足部の曲がりやすさを出すために、関節の所にちょっとだけヨコ溝があります。この程度では、効果が薄いです。

黒(柔らかめ)とグレー(固め)の強度の異なるアウトソールを組み合わせることで、前足部の曲がりやすさを出しています。

拇趾球と小趾球もパーツが分かれることで動きに対応できるようにしてます。

中足部、後足部は、グレーの固いアウトソールの割合が増えて固くしています。

左側のシューズもトレランシューズなので、細かいパーツの貼り合わせはやっていません。

前足部には、アウトソールに穴が空けてあり、曲がりやすくなっています。

ミッドソールが2種類になっていて、前足部は曲がりやすい素材を使用し、中足部、後足部は固いミッドソールにしてねじれと曲がりにくさを出しています。

シューズ裏の性能だけなら右側のシューズが最もいいですが、トレイルと言う使用状況を考えれば、中央と左側のシューズは十分に性能を発揮しています。

トレランシューズは、全般的に足に合わせにくく、通気性、軽量性、クッション性を犠牲にせざるを得ないので仕方がないです。

トレランシューズの方が、走りやすく足に合うシューズを見つけるのが難しくなります。

このトレランシューズのヒモは、特徴があります。

トレランのヒモの結び方は、ランニングよりも重要になります。下りの動きに凄く影響します。

このシューズのヒモは、滑りやすい素材でできており、引っ張れば先端まで簡単にテンションが掛かるようになってます。

この構造であれば、シューズのヒモの知識が無くても、誰でも足に合わせて履くことが出来ます。

さらにヒモが通る輪っかは、平面的になってますので、シューズによるテンションが集中せず、全体に伝わるように出来ています。

これであれば、誰でもある程度なら履きこなせるので、素晴らしいと思います

トレランシューズの機能性もいいので、凄くいいトレランシューズだと思います。

では、このシューズをわたくしがトレラン大会で使うかと言うと、使わないです

練習用です。

練習用です。ヒモのテンションが一本目も五本目も同じテンションになりますので、一本目のテンションで締めると、足首が締め付けられてしまい、足首を緩めると、一本目のテンションも下がってしまいます。

普段の練習くらいならほとんど問題ないのですが、トレラン大会の下りの動きには全く対応できないので、本番では履けないです。

でも、大会本番の下りの速さは、人によって全く違うので、そこら辺は自分の走力によって選ぶことになります。

いままでのポイントをまとめると。

・ヒモの位置と構造、材質。

・指の部分の幅。

・ヒモの補強の入れ方。

・前足部の曲がりやすさ。

・踵のホールド性(固さ)、フィット性。

・中足部と後足部の固さ。

・クッション性。

・グリップ性。

・耐久性。

・通気性。

・軽量性。

これらは、見た目でも分かる事なので、シューズ選びがやりやすくなります

余談ですが、右側のランニングシューズは、本当によく考えて、研究して、手間暇とコストを惜しまず、丁寧に作ってあり、本当にいいシューズだと思います。

初心者用のシューズですが、初心者のことをよく考えたシューズです

赤い矢印で示した生地は、二重構造になっていて、内張りは細かい柔らかい素材で作り、毛細管現象を起こすようにしています。

つまり生地が積極的に汗を吸い出すようにしています。

外張りの生地は六角形の格子状の生地を使用し、通気性が高く強度も出しています。

快適性だけでなく、マメが出来ないようにしてくれています。

一枚の生地では、このようなことは出来ないので、細かいところまで工夫してます。

青い矢印の所のヒモ穴のパーツが分かれますが、反対側は分かれてません。

緑の矢印の所の補強の生地も、反対側は違う生地を使っています。

初心者ランナーは、足が内側に入りやすい為、その動きを抑えるために、固く強くしています。

一方反対側の小趾球側は、足の動きに密着させるように、補強素材も変えて、ヒモの穴のパーツも分けるなど、動きに柔軟に対応できる様にしています。

凄いシューズです

まだ足のサイズ合わせやってないね

次回は、足の計測と試し履きの仕方です。

【ランニングと膝】SSC機能その①

【ランニングと膝】膝のランニング機能その②

【ランニングと膝】膝のランニング機能その①

【ランニングと膝】膝の構造についてその②

【ランニングと膝】膝の構造についてその①

【相馬剛に教えてもらった】後編

【ランニングと膝】膝のランニング機能その②

【ランニングと膝】膝のランニング機能その①

【ランニングと膝】膝の構造についてその②

【ランニングと膝】膝の構造についてその①

【相馬剛に教えてもらった】後編

Posted by 静岡トレイル・ランニング・サークル(静トレ) at 07:44│Comments(0)

│静トレマガジン