★参加者募集★【ミニトランス・ジャパン・アルプス・レース事務連絡】 ←ここクリック

★参加者募集★【ミニトランスジャパンアルプスレース!畑薙ダムから大浜海岸まで】 ←ここクリック

みんな読んでね♫♫【静トレ宣言】 ←ここクリック

2019年10月13日

【ランニングと膝】膝のランニング機能その②

【関節の角度で衝撃吸収能力が増す】

関節の角度で筋出力が増す、と書きましたが、同時に衝撃吸収能力も増します。

さらにジャンプ力まで増します。

同じ速度で走った山本亮選手は、腓腹筋の力を81%も使っていました。

ケニア人は、速く走っているのに筋力を使わない。矛盾しています。

この差は、筋肉と腱組織の持つ機能をうまく使えているかどうかの差になります。

脚の機能を使うのに欠かせないのが、「関節の角度」と「タイミング」になります。

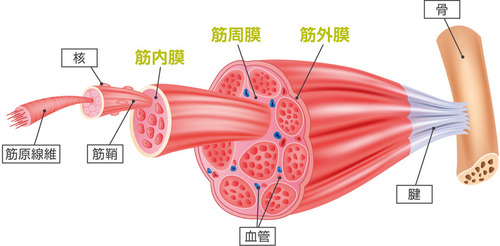

全ての筋肉は、骨と付着する部分が、腱組織に変化しています。

この腱組織は、筋膜から出来ています。

筋膜は、筋肉を包み込んで束ねている組織です。

最近、マッサージなどで流行っていて、肩こりや腰痛の原因とされてます(わたくしは、筋膜が本当の原因とは思っていません)。

しかしそれだけではなく実際の筋膜の機能は、筋肉の力を伝達する機能と体を支える機能、衝撃を吸収する機能があります(こちらの方がメインの機能だと思います)。

<筋膜の機能>浅筋膜、筋外膜、筋周膜、筋内膜の4種類がある。

・筋肉を束ねる。

・筋力伝達機能

・支持機能(伸びない事で関節と筋肉を守っている)

・衝撃吸収機能

・筋出力増加機能

それ故に筋膜は「第二の骨格」とまで言われ、筋肉の機能イコール筋膜の機能と言っても過言ではありません。

筋膜は、実際には4種類あり、腱組織と繋がっているのはその内の2種類です(筋外膜、筋周膜)。

この二つの筋膜は、筋肉の中(筋束)までまんべんなく伸びて、筋肉の外側だけでなく、(筋内膜を介して)全ての筋繊維と繋がっています。

筋膜は、筋肉の外側に一枚あるのではなくて、その殆どは、筋肉の中に存在しています。

さて、筋肉から伸びる腱組織は、丈夫であるとともに弾力性があり、伸びたり縮んだりします。

腱組織は、瞬間的に伸ばされると、一瞬の間を置いて(0.03~0.07秒くらい)、その反動で縮もうとする性質があります。

このゴムのような、バネのような、反動で縮む力を弾性エネルギーと言い、かなり強力な力を発揮します。

実際、筋膜や腱組織は、細かく折りたたまれた構造になっていて、バネ構造をしています。

ジャンプ運動のいくつかの実験では、ジャンプによって体が飛ぶ力の内、0~73%までが筋膜、腱組織などによる弾性エネルギーである事が分かっています。

つまりジャンプ力とは、筋肉の力ではなく、筋腱複合体の弾性エネルギーの力と言っても過言ではありません。

ちなみに弾性エネルギーが0~73%と、実験結果に大きな幅があるのは、弾性エネルギーを利用したジャンプには、技術的側面が強く、加えて筋肉と腱組織の弾力性(性能)が大きく影響する為です。

つまりいきなりやっても使いこなせないが、普段からやっているれば誰でも筋力とは関係なくジャンプ力は増します。練習が必要ですが、誰でも出来ます。

この弾性エネルギーのもう一つの特徴が、衝撃吸収機能(貯蔵機能)です。

着地時にタイミングよく、関節が曲げられると、腱組織が伸ばされ着地衝撃が吸収されます(自動車のサスペンションと同じ原理)。

そして次の瞬間、伸ばされた腱組織は縮む力を発生させます(再利用機能)。

この筋肉と筋膜と腱組織が持つ、弾性エネルギーの利用を「SSC機能(ストレッチ・ショートニング・サイクル)」と言います。

ケニア人ランナーを、「バネのある走り」、「軽やかな走り」とよく表現されます。その大きな要因がSSC機能の利用です。

彼らは、足首、膝、股関節を適度に曲げることによって、SSC機能を最大発揮させて、筋力ではなくバネの力で走っているのです。

SSC機能を利用できれば着地衝撃を減らす動作が、そのままジャンプ力を増す動作になる訳です。

着地と蹴るが同時に行えることになります。

ケニア人ランナーが速いのは、SSC機能の使い方が上手いからと言ってもいいと思います。

SSC機能が高いという事は、体の使い方が上手い、筋肉の使い方が上手いという事とイコールになります。

SSC機能は、特別なものではありません。

専門用語として聞くと特別なものに聞こえるかもしれませんが、人間なら誰しもが持っている体の機能です。

身近な例でいうと、縄跳びはSSC機能を活用した運動です。

事実ケニア人ランナーと日本人ランナーは、身体的な差が無いことが調査により分かっています。

心肺能力、血液、骨盤の形状や傾き、筋力などは、差がありません。

つまり生まれ付き脚が速い訳では無い、という事です。

そして調査論文によるとその差は、「技術的な側面(ランニングエコノミー)」であると結論付けています。

つまり日本人ランナーの走り方が間違っているという結論を出しています。

本当のフォアフット走法は、SSC機能を使えているかどうかです(他にもありますが)。

シューズの裏の削れ方の問題ではありません。

つま先で着地するのがフォアフット走法ではありません。

踵から着地しなければフォアフット走法ではありません。

SSC機能を利用し、着地衝撃を減らしながらランニングエコノミーを高める走り方が本当のフォアフット走法になります。

【ランニングと膝】SSC機能その①

【ランニングと膝】膝のランニング機能その①

【ランニングと膝】膝の構造についてその②

【ランニングと膝】膝の構造についてその①

【相馬剛に教えてもらった】後編

【相馬剛に教えてもらった】中編

【ランニングと膝】膝のランニング機能その①

【ランニングと膝】膝の構造についてその②

【ランニングと膝】膝の構造についてその①

【相馬剛に教えてもらった】後編

【相馬剛に教えてもらった】中編

Posted by 静岡トレイル・ランニング・サークル(静トレ) at 10:35│Comments(0)

│静トレマガジン