★参加者募集★【ミニトランス・ジャパン・アルプス・レース事務連絡】 ←ここクリック

★参加者募集★【ミニトランスジャパンアルプスレース!畑薙ダムから大浜海岸まで】 ←ここクリック

みんな読んでね♫♫【静トレ宣言】 ←ここクリック

2019年06月21日

ランニングの着地方法その③

今回のブログは、足首が最も機能を発揮する仕組みについてです。

では実際に着地した時の足首の動きを見ていきます。

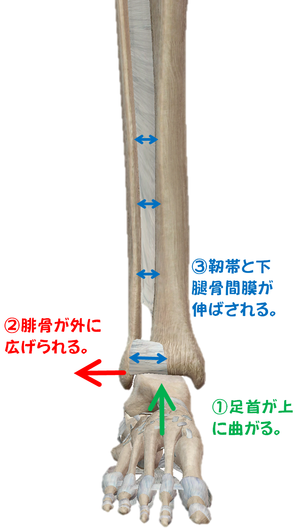

前足部が着地して、体重が乗ると上の画像のように自然と脛の骨が前に倒れこみ、足首が曲がります。

上の画像①

着地によって足首が上方向に曲がります。すると足首の骨(距骨きょこつ)が脛の骨と腓骨(ひこつ)の間に入り込みます。

上の画像②

距骨が入り込むと、腓骨は距骨に押し出され外側に動いて広げられます。腓骨は体重を支える骨ではないので動きます。

脛の骨は、体重を支えているので着地時には動きません。

上の画像③

腓骨と脛の骨の間には、前と後ろに二つの靭帯(脛腓靭帯けいひじんたい)と腱膜(下腿骨間膜かたいこっかんまく)があります。

腓骨が外側に広げられると、脛腓靭帯と下腿骨間膜も粘りながら、ぐぐっと外側に広がります。

この力によって腓骨は距骨を締め付け、足首の安定性が増します。

さらに靭帯と骨間膜が粘りながら広がる動きは、足裏の足底腱膜が衝撃吸収するのと同じ仕組みです。

着地衝撃を吸収しつつ、脛が急激に前に倒れ込むのを防ぐ役割も持っています。

靭帯と骨間膜が着地衝撃を分担してくれることで、筋肉の負担が軽くなり、その分怪我のリスクが減ります。

まだ足首を安定させる仕組みがあります。

着地による刺激によって足裏センサー(メカノレセプター)が働き、長腓骨筋(ちょうひこつきん)に無意識に瞬間的に力が入ります。※メカノレセプターについては、「シューズでパフォーマンスアップその③」の記事を参照して下さい。

この長腓骨筋(青で表示)は、腓骨にべったりくっついていて拇趾球に力を入れる(底屈、外反させる)筋肉です。

足裏センサーによって長腓骨筋に力が入り、腱を引っ張ります。

すると長腓骨筋の動きによって腓骨も下方向に引っ張られて動きます。

すると距骨と腓骨のかみ合わせがますます良くなり、さらに足首が安定します。

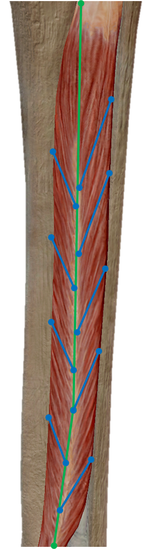

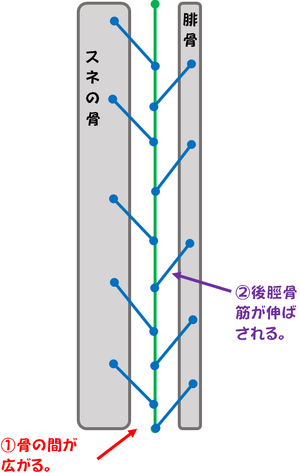

後脛骨筋(上の画像青で表示)は、脛の骨と腓骨の間にべったりとくっつき、下腿骨間膜にもくっついています。

この筋肉は、足のアーチを保つ為の筋肉で、つま先立ち(底屈)の時にも力を発揮する筋肉です。

ランニングの際に体を安定させる重要な筋肉で、フォアフット走法にチャレンジした人が痛めやすい筋肉でもあります。この筋肉を傷めるとシンスプリントにもなります。

後脛骨筋の筋繊維(筋肉のスジ)を青い線で表示しました。緑の線は、腱で、足裏まで繋がっています。

後脛骨筋の筋繊維は、腱に対して斜めに広がっています。

このような筋肉を「羽状筋」と言って、通常の筋肉よりも強い力を発揮できます。

その代わり速く動いたり、大きく動くことは苦手です。

縮みにくく、伸びにくく、力が強いという特徴があるので、支えるの向いている筋肉です。

筋肉は、筋繊維の方向に縮みますので、後脛骨筋に力が入ると青い線の方向に縮みます。

簡単な図で、後脛骨筋を表しました。

足首が曲がり、腓骨が横に広がると後脛骨筋は、筋繊維(上の画像青で表示)に沿って横に伸ばされます。

筋肉は、瞬間的に伸ばされると脳とは関係なく動き、無意識に力が入ります。これを伸張反射と言います。

伸張反射は、脊髄反射の一つで、脳を経由しないで筋肉が動くので、意識して体を動かすよりも速く動きます。

ですので、着地の際には抜群のタイミングで足に力が入って、体の姿勢を保ちます。

足裏のどこかを意識して着地すると言うのは、脳が考えながら(感じながら)、動かしている事なので、着地の際の足の力のタイミングはズレやすくなります。

あまり意味のない動作で力みやすくなります。

さて、後脛骨筋は、筋繊維に沿って横に広げられているので、力が入りやすい状態になり、無理なく最大出力を抜群のタイミングで発揮することが出来ます。

「ランニングの着地方法その②」の記事で足首を動かす実験をした時に、勝手に力が入ったのは、この為です。

足首を上に曲げて、横方向に動かすと腓骨や下腿骨間膜が動き、長腓骨筋や後脛骨筋が伸張反射をしたためです。

後脛骨筋に力が入ると外に広がった腓骨を元の位置に引っ張る動きになります。

それによって距骨がさらに締め付けられ、足首の安定性が高まります。足のアーチも保たれるので足底腱膜の負担を減らします。

前脛骨筋(ぜんけいこつきん)です。

この筋肉は、足首を上にあげたり(背屈)、拇趾球を上にあげる筋肉です(内反)。足のアーチを保つ働きもします。着地の際には姿勢安定の為、とても重要な働きをします。

前脛骨筋も下腿骨間膜にくっついていて、着地により膜が伸びると伸張反射を起こして、勝手に力が入ります。

前脛骨筋と後脛骨筋、長腓骨筋を青で表示しています。骨を半透明にして、筋肉と腱の位置が分かるようにしています。

足を支えるこの重要な三つの筋肉の位置と腱の通り道は、正に走る為に進化しています。

三つの筋肉が、スネを三方向から囲むようにくっ付いていて、腱も足首を三方向から取り囲むように伸びています。

そしてその伸びた先が・・・・

この赤い丸のエリアに集中しています。

三点が一点を支える構造は、カメラの三脚と同じ仕組みです。

三脚は、地面が不安定でも安定してカメラを支えられます。

この仕組みによって走る際に膝や脛が多少動いたり、傾いても足を安定させて支える事が出来ます。

ですので人間の体は、この赤いエリアに重心を載せるのが、最も安定して走りやすいことになります。

足の安定ポイントは、足のアーチが一番高くなっている場所です。

アーチの頂点に重心が乗れば、足の裏全体にバランスよく体重が分散される事になります。

ここを地面に付けるような感覚で着地すれば、スネの筋肉をバランスよく使えて、体も安定して走れると言えます。

靭帯、下腿骨間膜による衝撃吸収機能、支持機能も最大発揮されるので、怪我のリスクが減ります。

走る時の感覚は、足首のすぐ前面を地面につける様な感覚でしょうか。

足首を力を入れたり意識して伸ばさずに、自然体で足首の前面を地面につける様な感覚がいいかと思います。

まとめ

足首は、適度に曲がる方が、安定します。

着地衝撃も減らすことが出来ます。

筋出力も高まります。

当然、着地の位置は変わります。

すると踵着地ではなくなり、勝手に前足部着地になってきます。

着地位置を変えるという事は、手の振り方とタイミングを変えることになります。

【ランニングと膝】SSC機能その①

【ランニングと膝】膝のランニング機能その②

【ランニングと膝】膝のランニング機能その①

【ランニングと膝】膝の構造についてその②

【ランニングと膝】膝の構造についてその①

【相馬剛に教えてもらった】後編

【ランニングと膝】膝のランニング機能その②

【ランニングと膝】膝のランニング機能その①

【ランニングと膝】膝の構造についてその②

【ランニングと膝】膝の構造についてその①

【相馬剛に教えてもらった】後編

Posted by 静岡トレイル・ランニング・サークル(静トレ) at 21:48│Comments(0)

│静トレマガジン