★参加者募集★【ミニトランス・ジャパン・アルプス・レース事務連絡】 ←ここクリック

★参加者募集★【ミニトランスジャパンアルプスレース!畑薙ダムから大浜海岸まで】 ←ここクリック

みんな読んでね♫♫【静トレ宣言】 ←ここクリック

2019年07月07日

『フォアフット走法とは』中編

今回は、日本人とケニア人との筋力比較です。

ケニア人と言うよりも、「フォアフット走法」と「日本人の走り方」の筋力比較と言った方が正しいと思います。

「フォアフット走法」は筋肉の使い方、付き方が明らかに変わってきます。

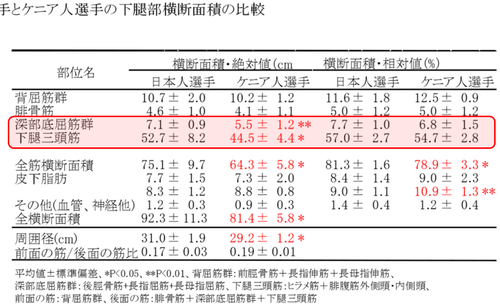

上の表は、日本人とケニア人の筋力を比較したものです。

表の赤い四角で囲んだ筋肉に注目して下さい。

「深部底屈筋群」とは、足の指を曲げる筋肉と後脛骨筋(こうけいこつきん)のことです。

つま先立ちやウィンドラス機構の際に使う筋肉です。

「下腿三頭筋」は、アキレス腱に繋がるフクラハギの筋肉です。

これらの筋肉は、ランニングの際に蹴る為の筋肉と思われています。

そしてフォアフット走法にチャレンジした方のほとんどの方が痛める筋肉です。

フォアフット走法をやるには、後脛骨筋、つま先、フクラハギの筋力が無ければ出来ないとされています。

比較すると絶対値も相対値(脚の断面積に対する割合)もケニア人の方が筋肉は小さくなっています。

上の表は、ランニングの際に脚の関節がどれくらいの力を発生させていたかを表しています。

横軸が時間を表しています。着地から次の着地までの脚の動きを100分割して計測しています。

グラフの横軸0が着地した瞬間で、横軸25くらいまでが接地している場面です。

足関節のグラフに注目です。

紫のグラフで示したケニア人の方が、わずかですが日本人を上回っています。

しかし前述の通りケニア人の足関節の筋肉は、日本人より小さいです。

ケニア人は、足首の筋肉が小さいにも関わらず、日本人よりも強い力を発生させています。矛盾しています。

この事は、マカウ選手と山本選手の腓腹筋の比較とも一致します(「フォアフット走法とは前編」の記事参照)。

同じ速度で走るという事は、足関節は同じくらいの力を発揮しているという事です。

マカウ選手は、山本選手よりも腓腹筋に力を入れていないにもかかわらず、同じだけの力(同じ速度)を発生させています。

これは今までブログで説明してきた足の指と足首の機能構造によるものです。

人間の足首は、「適度に曲がる方が無理なく最大出力を発揮できる」と言うものです。

そして「足の指は、使うのでなく、機能させる」です。

足の指が機能し、足首が曲がるとウィンドラス機構が完全に発揮します。

すると第二てこの原理が作用し、フクラハギの力が増幅されます。

逆に指に力を入れて指を曲げたり、蹴ったりして足首を伸ばすと、大きな力は発生せず筋肉の負担が増すだけになります。

ケニア人の走り方は、人の体が本来持っている機能を使っているだけと言えます。

膝関節のグラフも見てください。

膝関節は、日本人の方が強い力を発生させています。

実際の動きの比較でも、日本人の方が膝が曲がっていないので、力を入れて膝を曲げないようにしている事が分かります。

一方股関節のグラフでは、ケニア人は1.7倍も強い力を発生させています。

ケニア人は、股関節周辺の筋肉をメインに使い、股関節で強力な力を発生させ、太ももを速く動かして走っていると判断できます。

つまりフォアフット走法とは、股関節の筋肉を強力に使う走法と言えます。

股関節の筋肉と言えば大殿筋とハムストリングです。

ハムストリングに関しては日本人、ケニア人で目立った違いはみられません。

資料の中に大殿筋に関するデータが無いので、比較ができませんでした。

しかしフォアフット走法をやると明らかに大殿筋が発達してくるので、ケニア人は大殿筋が大きいと予想できます。

逆に中殿筋は、日本人の方が大きいのではないかとわたくしは考えています。

中殿筋のデータも無いので予想になりますが・・・・・・・・・。フォアフット走法では、中殿筋の負担が減るはずだと思ってます。

腹筋(外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋)や腸腰筋(大腰筋)、腰方形筋などの体幹の筋肉にも明らかな違いがありました。

ケニア人の方が体幹の筋肉が発達して大きくなっています。

一般に言われている「腹筋が割れる」筋肉は、腹直筋です。腹直筋(ふくちょくきん)は、日本人とケニア人で全く差はありませんでした。

腹直筋は、歩行やランニングの際に余り使われない筋肉です。

これは日本人の体幹が弱いわけではありません。

現に日本では体幹トレーニングを積極的に行っています。

それに比べてケニア人は、体幹トレーニングをしていないようです。やったことも無いので体幹トレーニングが苦手だそうです。

それにも関わらず、体幹の筋力はケニア人の方が明らかに大きくなっています。

つまりフォアフット走法は、体幹をしっかり使って走る走法だとも言えます。

さて、いくら大きいとは言え大殿筋だけで股間節の力が1.7倍にもなるのでしょうか?

ケニア人の大殿筋は1.7倍も大きいのでしょうか?

実際のケニア人ランナーの体格を見てもそこまで大殿筋が発達しているようには見えません。

つまり私たちの体には、股関節の力を増幅させる仕組みがあると言いう事です。

ケニア人は、その体の仕組みをうまく使っているだけです。

股関節の機能構造もブログに載せる予定です。それを見れば股間節の力が増幅される仕組みも分かると思います。

次回は、フォアフット走法の脚の動かし方が日本人と明らかに異なる点を追究します

【ランニングと膝】SSC機能その①

【ランニングと膝】膝のランニング機能その②

【ランニングと膝】膝のランニング機能その①

【ランニングと膝】膝の構造についてその②

【ランニングと膝】膝の構造についてその①

【相馬剛に教えてもらった】後編

【ランニングと膝】膝のランニング機能その②

【ランニングと膝】膝のランニング機能その①

【ランニングと膝】膝の構造についてその②

【ランニングと膝】膝の構造についてその①

【相馬剛に教えてもらった】後編

Posted by 静岡トレイル・ランニング・サークル(静トレ) at 16:37│Comments(0)

│静トレマガジン